絲綢之路:15 世紀以前的世界貿易網絡

在15 世紀以前,世界上早已存在一些國際貿易的洲際網絡,其中最有代表性的就是著名的絲綢之路。這條絲路橫跨歐亞大陸,把當時世界上最發達的幾個地區——中國、印度、地中海世界——連接了起來,成為當時世界上路程最遠、歷時最長同時意義也最重要的國際商道。早在兩千年前,羅馬地理博物學家老普林尼(Gaius Plinius Secundus)就說:“遙遠的東方絲國在森林中收獲絲制品,經過浸泡等程序的加工,出口到羅馬,使得羅馬開始崇尚絲制衣服。”他還說:“保守估計,印度、塞雷斯(中國)和阿拉伯半島每年可以通過貿易從羅馬帝國賺取10000 萬塞斯特斯(sesterces)的利潤,這便是我們羅馬帝國的婦女每年用來購買奢侈品的花費。”這段話表明:早在公元之初,絲綢之路已把歐亞大陸兩端的漢帝國和羅馬帝國以及中間的印度聯系了起來。

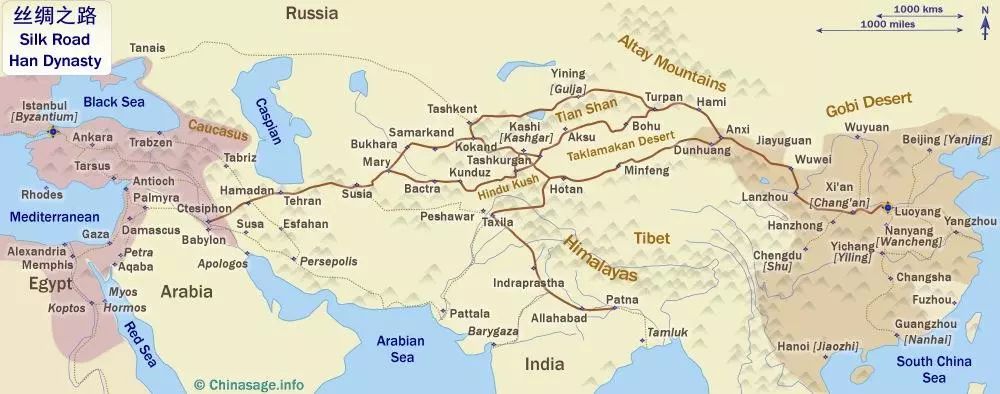

然而,在很長一段時期中,絲綢之路雖然是最主要的國際商路,但其經濟意義卻不宜夸大。這條絲綢之路在歷史上經歷了不少變化。在漢代,它西起羅馬帝國首都羅馬城,經西亞、中亞,最終到達中國當時的首都長安。到了唐代以后,絲綢之路覆蓋范圍擴大,西起地中海東岸與黑海沿岸港口城市(例如亞歷山大港、大馬士革、阿勒頗、君士坦丁堡等),經過里海南部進入亞洲,穿過巴格達,分為幾條支路穿過內陸地區,再匯集于咸海附近,然后在中亞的布哈拉開始分路,一條路南下,前往印度的德里與阿格拉。另一條路東行,經過布哈拉,到達帕米爾北部的撒馬爾罕后,再次分路:往北通向阿拉木圖,往東穿越中亞,并沿昆侖山脈或天山山脈行進抵達長安。

無論是哪一條絲綢之路,一路上盡是高山、大漠、草原、荒野,大多數地方人煙稀少,許多地方甚至人跡罕至。唐代高僧玄奘沿著絲綢之路西行,行至莫賀延磧(位于羅布泊和玉門關之間,現稱“哈順戈壁”,唐朝時期此處以西被稱為“域西”,也就是常說的“西域”的起點),“長八百余里,古曰沙河,上無飛鳥下無走獸,復無水草”,“惟望骨聚、馬糞等漸進”,“四顧茫然人鳥俱絕,夜則妖魑舉火,爛若繁星,晝則驚風擁沙,散如時雨。雖遇如是,心無所懼,但苦水盡渴不能前。是時四夜五日無一渧(滴)沾喉,口腹干燋,幾將殞絕不復能進”。到了梵衍那國,“在雪山中,涂路艱危,倍于凌磧之地。凝云飛雪曾不暫霽,或逢尤甚之處則平途數丈。故宋王稱西方之難,增冰峨峨,飛雪千里,即此也”。又“渡一磧至凌山,即蔥嶺北隅也。其山險峭峻極于天,自開辟已來冰雪所聚,積而為凌,春夏不解,凝冱污漫與云連屬,仰之皚然莫睹其際。其凌峰摧落橫路側者,或高百尺,或廣數丈,由是蹊徑崎嶇登涉艱阻。加以風雪雜飛,雖復屨重裘不免寒戰。將欲眠食復無燥處可停,惟知懸釜而炊席冰而寢。七日之后方始出山。徒侶之中凍死者十有三四,牛馬逾甚”。數百年后,馬可·波羅行經羅布荒原時,從荒原的最窄處穿過也需要一個月時間。倘若要穿過其最寬部分,則幾乎需要一年的時間。人們要過此荒原,必須要準備能夠支持一個月的食物。在穿越荒原的三十天的路程中,不是經過沙地,就是經過不毛的山峰。特別是帕米爾高原,沿高原走十二日,看不見一個居民。此處群山巍峨,看不見任何鳥雀在山頂上盤旋。因為高原上海拔高,空氣稀薄,食物也很難煮熟。直到17 世紀初,葡萄牙傳教士鄂本篤沿著絲綢之路從印度經中亞來中國,旅程依然非常艱險。在翻越帕米爾高原時,“由于天氣寒冷、空氣稀薄,人、馬幾乎不能呼吸,因此而致死者比比皆是,人們只有靠吃蒜、蔥或杏干來抵御”。鄂本篤所帶的馬有六匹都死于凍餓困乏。

這一路上,不僅高山擋道,而且沙漠阻行。沙漠中的旅途極盡艱難,被人視為畏途。元朝初年人周密說:“回回國所經道中,有沙磧數千里,不生草木,亦無水泉,塵沙瞇目,凡一月方能過此。每以鹽和面作大臠,置橐駝口中,仍系其口,勿令噬嗑,使鹽面之氣沾濡,庶不致餓死。人則以面作餅,各貯水一檻于腰間,或牛羊渾脫皮盛水置車中。每日略食餌餅,濡之以水。或迷路水竭,太渴,則飲馬溺,或壓馬糞汁而飲之。其國人亦以為如登天之難。”

由于路途如此艱難,沿著絲綢之路來做生意的各國商人,經歷千辛萬苦來到中國這個富庶之鄉后,都樂不思蜀,不想再回去了。周密說:由于回回商人從中亞到中國如登天之難,“今回回皆以中原為家,江南尤多,宜乎不復回首故國也”。這些外來客商不想從原路返回故土,中國本土商人更不愿沿著這條艱辛之路去那個危險世界做生意。在這種情況下,貿易怎么進行呢?

絲綢之路上的主要交通工具是駱駝和馬、驢。據馬可·波羅在羅布荒原所見,商人們多用駱駝,因為駱駝能載重物,而食量又小,比較合算。他們將食物和商品裝在驢子和駱駝背上,如果這些牲畜在走完這個荒原之前就已精疲力竭,不能再使用的話,他們就把它們殺而食之。這樣一來,本來就很高的運輸成本又大大增加。

這一路上存在著形形色色的大小邦國及游牧部落,它們往往對過往商旅橫征暴斂,“雁過拔毛”。更嚴重的是,這條路上的政治狀況很不穩定,正如羅伯特(Jean-Noel Robert)所說的那樣,在羅馬帝國時代,絲綢之路沿途所經地區政治相對穩定,因此無論怎樣困難,東西方之間的道路還是通貫了近兩個世紀。但是3 世紀以后,世界陷入一片混亂,安全得不到保證,貿易也隨之越來越少。因此絲綢之路上盜匪橫行,洗劫商旅,殺人劫財,乃是常情。玄奘西行中就多次遇到盜匪,有一次遇到多達二千余騎的“突厥寇賊”。另外一次與商人同行,有一日,“同侶商胡數十,貪先貿易,夜中私發。前去十余里,遇賊劫殺無一脫者。比法師等到,見其遺骸無復財產”。蒙古帝國時期治安情況有所好轉,絲路得以重現繁榮。但是從馬可·波羅的記述來看,盜匪依然不少。像著名的商業中心忽里模子城附近就因有成群的強盜不斷襲擊、搶劫商旅,所以極其危險。蒙古帝國瓦解后,中亞地區大多數時期處于混亂狀態。鄂本篤于1603 年3 月從印度啟程前往中國,在拉合爾隨同商隊出發去喀布爾,同行的有五百人,已有相當的自衛能力,但途中遇到盜匪,多人受重傷,鄂本篤和其他幾人逃到了樹林里才得以脫險。因此,許多商人不得不向沿途各地統治者上貢,請求保護,這樣一來又大大增加了貿易成本。

在很長一段時期內,這條絲綢之路是中國和外部世界聯系的主要紐帶,特別是在早期的文化交流方面,意義尤為重大,但是從貿易的角度來看,它所起的作用卻非常有限,不宜夸大。正因為它在貿易方面作用有限,因此在歷史上總是開停無常。總的來看,從漢武帝時絲綢之路開通算起,一直到明代建立,除了在唐代前半期和元代外,這條絲路在大多數時期內實際上處于半開半停狀態,在東漢和宋代更基本上關閉了。這也證明了它在經濟上意義不大。

陸路情況如此,海路成了國際貿易唯一的另外選項。那么海路情況又如何呢?

把中國和印度、歐洲連接在一起的海路交通也出現得很早,這條海路也被稱為“海上絲綢之路”。大體而言,這條海上絲綢之路把西太平洋海域(中國東海和南海、馬六甲以東的東南亞海域)、印度洋海域和地中海海域三大海域聯系了起來,相應也包括了亞洲東部航段、印度洋航段和地中海航段三大航段。其中亞洲東部航段和印度洋航段在馬六甲海峽相連,但印度洋航段和地中海航段則在蘇伊士地峽中斷了,因此這三大航段所構成的海上絲綢之路,實際上并不連貫。海船航行到位于紅海北端的蘇伊士,商人必須舍船登陸,陸行達到地中海東岸的塞得港,再登船航行。公元前500 年,波斯國王大流士一世征服埃及后,修筑了蘇伊士運河,把印度洋航段和地中海航段連接了起來。在以后一千年中,這條運河不斷地被摧毀和重建。羅馬帝國衰落后,這條溝通地中海、印度洋的通道中斷了。7 世紀阿拉伯人占領了這一地區,地峽通道再度通貫。但是由于基督教歐洲和伊斯蘭教中東長期處于對立狀態,地中海航段和印度洋航段的連接出現巨大困難。原有的蘇伊士運河在640 年重開后維持了一個半世紀,最終于8 世紀為阿巴斯王朝哈里發曼蘇爾廢棄。沒有了運河,海上絲綢之路的斷裂就成了定局。直到1869 年法國人開挖的蘇伊士運河開通后,這種情況才發生改變。

在蘇伊士運河被廢棄后的一千年中,穆斯林通過武力將包括東非、波斯、印度、爪哇等在內的印度洋沿岸廣大地區納入伊斯蘭世界的版圖,使得印度洋貿易出現了繁榮的局面。阿拉伯、波斯商人來到中國和馬來半島購買中國瓷器和絲織品,連同南洋出產的香料一起,經紅海運到地中海,賣給意大利商人,再轉運到歐洲各地。因為穆斯林在印度洋貿易中起著關鍵的作用,所以彭慕蘭說以亞洲為中心的世界貿易,自7 世紀伊斯蘭教興起后開始成形。他還舉了一個例子說明這種貿易所形成的國際貿易網:在開羅某猶太會所發現了一封猶太商會的信,顯示出在阿拉伯帝國興起幾百年后,有個猶太家族的商號在印度、伊朗、突尼斯、埃及都設有分支機構。但是如果我們更深入地看,此時的這種國際貿易網其實是非常局限的,而且深受宗教沖突和地區戰爭的影響。即使是處于穆斯林的統治下,歐亞海上貿易的連接點蘇伊士地峽也是一個大障礙。這個地峽長達一百六十余公里,相當于今天杭州到上海的距離(鐵路里程),沿途全是沙漠,食物、住宿非常困難,貨物運輸只能靠駱駝。適應這里天氣和地理情況的阿拉伯駱駝,在最佳狀況下能馱運400 磅(約180 公斤,1 磅約為0.45 公斤)重的貨物,每天走40 英里(約64 公里,1 英里約為1.6 公里)的路程。走完這段一百六十余公里的路,要連續走三四天。因此海運到蘇伊士地峽一端的貨物,必須雇用大批駱駝和運輸工人,攜帶食物、飲水和其他生活必需品,在炎熱的沙漠中至少艱難跋涉三四天,才能到達另一端。不僅如此,這個地區盜匪充斥,商人還需向這里的阿拉伯部落雇用武裝人員護送貨物,費用不貲。到了13 世紀,因為十字軍戰爭的緣故,蘇伊士地峽北端的中心城市和蘇伊士商路的咽喉科勒祖姆(Kolzum)從此變變成廢墟,標志著這條縱貫蘇伊士地峽的國際貿易中轉路段的徹底沒落。因此從海運的角度來看,這條海上絲綢之路實際上到了位于蘇伊士地峽南端的艾達布(Aidab)港就結束了。

因此我們通常所說的“海上絲綢之路”,實際上指的只是連接西太平洋海域和印度洋海域的海路。這條海路的東段是亞洲東部航段,西段則是印度洋航段,兩個航段在馬六甲海峽相連,馬六甲也因此成為海上絲綢之路兩大航段的分界點和連接點。下面,我們就來看看在這兩個航段上的交通情況。

在亞洲東部海域,海上交通很早就已開始,但是由于造船和航海技術落后,海船基本上只能做近岸航行。離岸較遠的航行,則困難甚大。在東海海域,中國和日本之間僅隔著黃海,向來稱為“一衣帶水”。但是直到唐代,中日之間的航行仍然充滿風險。高僧鑒真東渡日本,啟行六次,失敗五次,第六次乘坐日本遣唐使船航行成功,但也備極艱難,海上航行歷時兩個月,而且同行的船只中,遣唐使藤原清河與中日文化交流史上的名人阿倍仲麻呂(漢名晁衡,是王維、李白的朋友)乘坐的船先觸礁,后又遇偏北風暴而漂至安南,全船一百八十余人,死了一百七十余人,僅藤原清河與阿倍仲麻呂等十余人幸免于難。

在南海海域,情況要好一些。早在漢代,中國人的航海活動就已不僅在這一海域,而且還延伸到印度洋海域。根據相關史料記載,從兩漢時期開始,中國絲綢就從福建、廣東等地的港口裝船出發,運到了印度西南部港口進行交易。《漢書·地理志》記載漢武帝派遣使者和應募的商人出海貿易,自日南(今越南中部)或徐聞(今屬廣東)、合浦(今屬廣西)乘船出海,順中南半島東岸南行,經五個月抵達湄公河三角洲的都元(今越南南部的迪石);復沿中南半島的西岸北行,經四個月航抵湄南河口的邑盧(今泰國的佛統)。自此南下沿馬來半島東岸,經二十余日駛抵湛離(今泰國之巴蜀),在此棄船登岸,橫越地峽,步行十余日,抵達夫國首都盧(今緬甸之丹那沙林)。由此再登船向西航行于印度洋,經兩個多月到達黃支國(今印度東南海岸之康契普臘姆)。返航時,由黃支南下至已不程國(今斯里蘭卡),然后向東直航,經八個月駛抵馬六甲海峽,泊于皮宗(今新加坡西面之皮散島),最后再航行兩個多月,駛達日南郡的象林縣境(治所在今越南維川縣南的茶蕎)。由此可見,這條航線實際上并不連貫,不僅要多次換船,而且去程還要經由陸路。在此航線上的航行時間也甚為漫長,從南印度到馬六甲竟然需要八個月之久。東晉高僧法顯在411 年自獅子國(今斯里蘭卡)歸國,走的就是這條路線。他先乘船穿越馬六甲海峽,繞行中南半島,然后北上。他登上一艘返航的中國商船,在海上漂泊九十天,抵達耶婆提國(在今印度尼西亞爪哇島或蘇門答臘島,或兼稱此二島),停留五個月等候季風,后搭乘另一商人大船,啟程返國,在海上顛簸了近三個月,最后才到達了今山東半島的青州長廣郡界。

到了唐代,海上貿易有了長足的發展。中唐地理學家賈耽在所著的《海內華夷圖》《古今郡國縣道四夷述》《皇華四達記》等著作中,記載了唐代的七條交通要道,其中兩條為海路,即“登州海行入高麗、渤海道”和“廣州通海夷道”。“廣州通海夷道”就是從中國到印度洋的海上航線。航行于這條航線上的海船,從廣州起航,沿著中南半島和馬來半島海岸行駛到新加坡海峽,由此分途,向東南駛往爪哇,向西則出馬六甲海峽,抵達斯里蘭卡和印度半島的南端,再從印度西海洋至波斯灣的奧巴拉港和巴士拉港,然后沿阿拉伯半島海岸,航行到蘇伊士地峽。《皇華四達記》不僅記載了這條航線所經三十多個國家或地區的名稱、方位、山川、民情風俗等,也記載了航程和航行天數。這些知識當然是源自當時商人經常往來所獲得的經驗。

盡管如此,但是關于唐代中國與印度洋地區之間的海上交通的具體情況,今天依然知之甚少。從同時代的阿拉伯人記載里可知,唐代后期廣州已有大量從海路來的“番客”居住。據當時的阿拉伯人哈桑(Abu Zaid Hassan)說,878 年黃巢攻破廣州時,“據熟悉中國情形的人說,不計罹難的中國人在內,僅寄居城中經商的伊斯蘭教徒、猶太教徒、基督教徒、拜火教徒,就總共有十二萬人被他殺害了”。爾后馬蘇第對黃巢攻占廣州也給出如下的描述:

“他迅速向廣州城進軍,該城的居民由伊斯蘭教徒、基督徒、猶太人、祆教徒和其他中國人組成,他將該城緊緊圍住。在遭到國王軍隊的襲擊時,他把這支軍隊擊潰了,擄掠了些女子。后來,他率領的士兵比任何時候更為眾多,用武力強奪該城并屠殺了該城眾多的居民。據估計,在逃亡中死于兵器或水難的穆斯林、基督徒、猶太人和祆教徒共達二十萬人。”

哈桑和馬蘇第所說的黃巢殺戮的外國僑民人數無疑大為夸大,但是那時已有大量的來自西亞的阿拉伯人、波斯人和歐洲人定居廣州則是可以肯定的。但是這些“番客”是怎么來到中國的,史料中并沒有記載。考慮到前述鑒真航海的經歷,我覺得他們應當是乘坐阿拉伯海船到來的。這種海船是用椰子皮編成的繩子來捆扎船板建造的縫合式木船,船身狹小,船體脆弱,一旦觸礁進水,則全船沉沒,因此很不安全。同時,當時海船尚未使用羅盤,導航只有靠觀察日月星辰的位置確定方向,這使得遠程航海非常困難。因此阿拉伯海船到中國也是一路沿岸航行。馬蘇第說從巴士拉至中國,由西而東要經過七個海,即(1)波斯海(Parsa)(波斯灣),(2)拉爾海(Larwi)(阿拉伯海),(3)哈爾康德海(Harkand)(孟加拉灣),(4)個羅海(Kalah)(安達曼海),(5)軍徒弄海(Kundrang)(暹羅灣),(6)占婆海(Champa)(南海西部)和(7)漲海(Cankhay)(南海東部)。由此可見這確是沿岸航行。

中國的航海和造船技術到宋代出現了具有劃時代意義的重大進步。在航行技術方面,最重大的進步是使用了羅盤,而在造船技術方面是發明了水密艙。以往海船在航行中如果撞到礁石,船艙進水,會導致全船沉沒,但是有了這種水密艙,一個船艙進水,其他艙不會受到影響,全船人員及大部分貨物可保全。由于這兩項重大技術進步,中國海船成為當時世界上最好的海船。當時的阿拉伯、波斯、印度商人發現中國海船更好,所以從事遠洋貿易時都愿意乘坐中國的海船。自此海上絲綢之路的貿易有了重大進展。

轉載請注明:北緯40° » 絲綢之路:15 世紀以前的世界貿易網絡