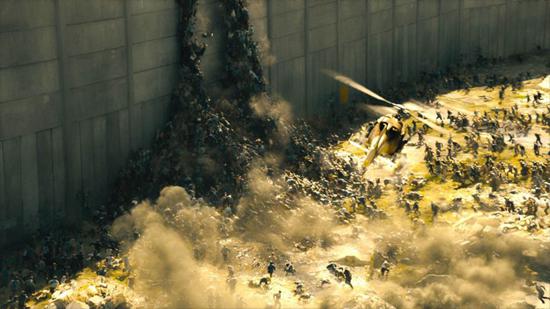

傳染病令人恐懼。布拉德·皮特主演的電影《僵尸世界大戰》以好萊塢的方式向人們展現了一種喪尸病毒如何在轉瞬之間令世界淪陷的可怕場面。在喪尸似乎頗為原始的攻擊下,任何高新科技、飛機大炮卻都失去了作用,而邊界中豎起的高墻也只能勉強對抗一陣子,便被可怕的喪尸完全征服了。

事實上,在人類歷史上,也發生過類似的疾病征服事件:疾病摧枯拉朽,不但消滅了人的生命,也摧毀了舊有制度,深刻地影響了人類的歷史。

疾病與征服

1347年,正在積極擴張帝國版圖的蒙古軍隊圍攻了黑海北岸城市卡法。戰爭僵持不下,像《僵尸世界大戰》中的以色列那樣,卡法的高墻擋住了蒙古的尖兵銳器。蒙古人遂將因鼠疫而死的病人尸體用投石機投到城中,尸體污染了城中的水源和空氣,卡法城瞬間變成人間地獄,可怕的疾病肆虐,逃難的人轉而把鼠疫帶到歐洲,從而引發歐洲黑死病大瘟疫。

由蒙古征戰而開端的世界體系伴隨著這種“生化武器”的使用。這一次黑死病在世界歷史上留下深刻的印記,據估計,它讓世界損失了約7500萬人,1346年到1352年間歐洲四分之一的人口被瘟疫殺死,在有些城市里死亡人數高達70%。舊有的秩序被黑死病摧毀,人心動搖,而當時支配歐洲的羅馬天主教會的地位更是受到了嚴峻挑戰,薄伽丘《十日談》的讀者可能對此尚有印象。

對于人類社會來說,相互交流非常重要。交流不但有各種看得見的好處,如學得先進的科技文化,或互相貿易獲得利益,也有看不見的好處:可以從別的文明處獲取對各種可能的疾病的免疫力,否則一次突如其來的大瘟疫就可能讓某些弱小的民族滅亡。

這聽起來有些矛盾:交流一方面帶來瘟疫,以至于對付傳染病最有效的方法即是隔離,而另一方面卻可以使人獲取某種免疫力。這實際上與傳染病的特點有關:首先,它能迅速而高效地傳播,使整個人口在很短時間內受到感染。其次,它多為急性病:在很短的時間內,你要么死掉,要么完全康復。第三,康復的幸運兒產生了抗體,使他們在很長時間內,也可能是一輩子不用擔心這種病會復發。

為了維持自身的存在,這些病需要有足夠多的人口和足夠擁擠的稠密人口。顯然,它們不可能在游牧民族和刀耕火種的農民中存在——因為人口不夠多,在獲得免疫力之前,這個群體可能就已經被傳染病消滅了。

我們觀察一下殖民時代的情況,可以發現當時歐洲人與美洲土著之間幾乎是單向的病菌交流。我們知道,除了堅船大炮,病菌也極大地幫助了歐洲人對美洲的征服。歐洲人從歐亞大陸帶來的牲畜和病菌,讓更多的美洲土著死在病榻上,而非戰死戰場。這些病菌不光殺死了大多數印第安人和他們的領袖,也消磨了幸存者的士氣,特別是當他們發現歐洲人有如神助般對此免疫時。

傳染病于是成了西班牙人征服新世界最好的宣傳材料。1520年,天花隨著一個受到感染的來自西班牙屬地古巴的奴隸到達墨西哥。由此而產生的天花流行接著殺死了阿茲特克的近一半人口,包括他們的皇帝。大難不死的阿茲特克人也被這種怪病弄得士氣低落,從而認為西班牙人的神明確實能護佑人。到1618年,墨西哥原來2000萬左右的人口急劇減少到160萬左右。

天花又伴隨著西班牙冒險家皮薩羅進入秘魯。此后,不同國籍的歐洲征服者還帶來麻疹、白喉、沙眼、百日咳、水痘、淋巴結鼠疫、癥疾、傷寒、霍亂、黃熱病、登革熱、猩紅熱、阿米巴疾病、流感,以及腸道寄生蟲的感染。在這份名單上,也許還可以加上斑疹傷寒、布魯菌病、丹毒、絲蟲病、流行性腮腺炎、盤尾絲蟲病、回歸熱、麻風病,可能還有鉤蟲病。一次一次的征服,讓這片曾經“未被污染的沃土”難以逃脫東半球所儲備的各種疾病。年輕力壯者頻繁不斷地成為流行病的主要犧牲品,而這種以混亂不堪的方式頻繁襲擊的流行病,沒有給人口恢復和人類免疫系統調節的時間。

在疾病的征服下,美洲原有的人群在地圖上幾乎完全被抺去,而原有的社會結構更是徹底消失,殖民者勝利了。

疾病與統治

借助武力和疾病征服世界之后,殖民者卻發現自己也深受當地疾病的困擾。在加勒比海、撒哈拉以南、東南亞這些熱帶地區,當地人群中傳播的熱帶疾病大大限制了歐洲人的定居范圍,甚至影響了殖民地統治方式。

法國啟蒙思想家孟德斯鳩很早就提出過地理環境和氣候影響政治的學說。在殖民地政治機構的設置問題上,他的說法發揮了很重要的作用。晚近一些學者修訂了他的說法,指出疾病對殖民方式的影響。在《國家為何衰亡:權力、繁榮及貧困的根源》等書中,學者達龍· 阿賽莫格盧(Daron Acemoglu)和詹姆斯· 羅賓遜(James A. Robinson)認為,當歐洲人發現某地宜居時,他們會親力親為,設置自己的機構,主張自身的權利;而當熱帶疾病使得定居殖民地代價太高,殖民者便開始建立所謂“采掘”式的經濟機構,并輔以絕對服從的政治結構。這些早期的結構后來證明對殖民者非常耐用,以至于直到今天還是多數前殖民地的政治遺產。

撒哈拉以南的非洲地區就是這樣的情況。熱帶疾病和氣候,使得該地區無法讓歐洲人安心定居,管理成本又過于高昂,這一事實導致了歐洲人尋求廉價的管理方式,即通過“間接統治”,培育當地的代理人,來收取稅收或強制本國青年服勞役。在二戰后,非洲國家紛紛獨立的情況下,這種舊有的殖民方式卻依然在本國政治中打下深刻烙印,殖民宗主對原殖民地仍有十分強大的影響力。在如今埃博拉病毒肆虐時,據彭博社報道,美英法三國領導人奧巴馬、卡梅倫和奧朗德達成共識,依照“殖民地原則”對西非疫區援助義務進行“分片包干”,1958年從法國手中獨立的幾內亞、1961年從英國獨立的塞拉利昂,和1847年由美國解放黑奴回歸西非建立的利比里亞,將分別由其前“宗主國”法、英、美承擔援助義務。

當然,隨著科學技術的發展,早期的殖民擴張和后期的擴張便存在一些重要的區別。19世紀,歐洲工業化進展迅猛,汽船和馬克沁機槍等發明使得殖民者借助一小支部隊就能征服一大片地區。而早年限制歐洲人擴張的熱帶疾病,隨著醫學的發展和奎寧之類的藥物的發明,也大大減少了其重要性。1932年,當英國探險家麥克里戈·萊爾德來到尼日爾河流域時,他所帶領的48人團隊中死了39人,而到了1854年,在同樣的流域,他的團隊中無一人死亡。

疾病的政治

疾病是一種隱喻,正如學者蘇珊·桑塔格深刻指出的。而在殖民征服與統治的歷史中,可以看出,作為殖民者征服他人的疾病,與被殖民者中流行的疾病,呈現出不一樣的政治解讀。

許多研究指出這一事實,學者Randall M. Packard的《瘧疾簡史:一種熱帶疾病的由來》(The Making of a Tropical Disease: A Short History of Malaria)便指出這種熱帶疾病是如何由戰爭、土地開發、全球化帶來,又被當作一種熱帶人群特有的衛生問題而對待的。

這種解讀進而對立殖民者與被殖民者,產生了種族歧視之偏見。臺灣學者范燕秋所作的《疾病、醫學與殖民現代性——日治臺灣醫學史》很好地表達了這一解讀。1895年,清朝在日清戰爭的失利,使臺灣淪為日本人殖民地。當時的日本社會及學界普遍將臺灣視作“瘴癘之地”,因此開發臺灣的第一要務即是要改造臺灣,使之成為適宜居住的地區。日本人采用了西方國家“熱帶風土馴化”的經驗。為此,醫學、衛生學者們積極對臺灣的熱帶風土特性、傳染病、地方病、社會風俗等進行研究和調查。隨著日本人與臺灣人之間的差異不斷被強調,當時日本人頗有為熱帶氣候所“退化”的危機感。

殖民者的偏見也可從1894年5月香港鼠疫爆發一事中看出。當時鼠疫源頭可能來自廣東,在廣東造成10多萬人病死。往后5個月,香港染病死亡人數超過2500人,主要集中在低下階層華人。時任港督威廉·羅賓遜(William Robinson)在向英國政府的報告中說,疫癥“完全局限在較貧窮的華人階層”。殖民政府的應對措施,是挨家挨戶搜尋病人,然后送往由歐籍醫生監督的醫療船“海之家號”(Hygeia)隔離。城內謠言四起,這些防疫措施遭到大多數華人抵抗。當時香港政府和大多數殖民地政府一樣,在殖民地醫療和公共衛生領域,從來沒有采取任何積極干預的角色,因為在19世紀中期前,殖民地醫務工作的重點,是保護歐籍人不受熱帶環境的危害。直到19世紀末的細菌學革命后,人們才知道傳染病由帶菌者傳染,而非熱帶氣候影響體質所致。這讓香港“潔凈局”擁有了更大的權力,進屋搜查,有權移走和火化尸體,隔離病人,燒毀房屋,激起了華人的反抗。1894年鼠疫之后,英國人認為華人對政府防疫措施的抗拒,證明了他們的西方健康概念甚為貧乏,于是歐籍人和一些華人精英轉而要求更多學校教授英語。而這次鼠疫大流行也再次印證了歐籍人的成見——他們應盡量遠離華人,越遠越好。

傳染病令人恐慌,也超乎我們想像地塑造了世界政治格局和人們的想法。展望歷史,可能可以讓我們對如今肆虐的埃博拉病毒多一份了解。正如《僵尸大戰世界》中,僵尸攻占特拉維夫的高墻,是因為墻內的人高聲歌唱,吸引了他們。我們不能指責歌唱的人,墻終將會倒,人類還要繼續面對真實的世界。

(除正文中提及的書籍之外,本文亦參考了賈雷德·戴蒙德《槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運》、羅伊·波特主編《劍橋插圖醫學史》、Francis Fukuyama《The Origins of Political Order: Political Order and Political Decay》等書。)

文/彭渤 上海書評

轉載請注明:北緯40° » 大疾病如何塑造政治?