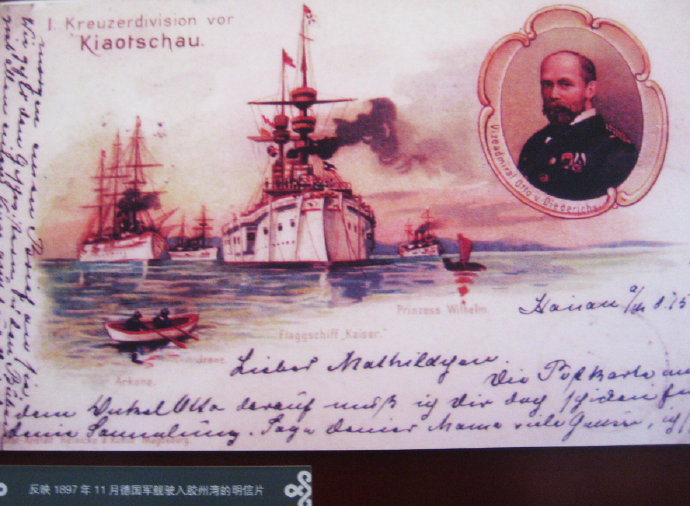

膠州灣事件前的中德交涉與許景澄“賣國(guó)”考(1895—1897)

三國(guó)干涉還遼后,德國(guó)自持有功,向中國(guó)索求港口與海軍基地,起初試圖以外交施壓達(dá)成目的,不料遭遇多次碰壁,對(duì)華政策遂轉(zhuǎn)向強(qiáng)硬。最終以教案為借口,策動(dòng)武力強(qiáng)租膠州灣的事件。以往近代史、外交史著述中多以事變后的交涉作為主線,較少涉及事變之前長(zhǎng)達(dá)兩年的交涉細(xì)節(jié)。事實(shí)上,德國(guó)分別在北京、圣彼得堡、柏林對(duì)總理各國(guó)事務(wù)衙門、駐德公使及隱形的外交舵手李鴻章展開多線交涉:其一,指令德國(guó)駐北京公使紳珂(Schenck,Baron zu Schweinsberg)及其替任者海靖(Heyking,Baron von)拜會(huì)總理各國(guó)事務(wù)衙門以下簡(jiǎn)稱“總署”;其二,通過德國(guó)外交大臣馬沙爾(Marschall,Baron von)、德國(guó)駐圣彼得堡公使拉度林(Radolin,Hugo fürst von)與清駐德公使許景澄洽商;其三,由在華的前任駐華公使巴蘭德(Brandt,Max August Scipio von)以及津海關(guān)稅務(wù)司德璀琳(Detring,Gustay von)與李鴻章私下聯(lián)絡(luò)。

交涉中還留下一樁許景澄支持德國(guó)使用武力的公案。據(jù)拉度林稱,許景澄在秘密交談中授意并支持德國(guó)使用武力奪取港口,建立海軍基地。這番言論被德國(guó)海軍部及外交部多次引用,為德國(guó)采取武力占領(lǐng)港灣留下口實(shí)。目前,國(guó)內(nèi)外相關(guān)的著述中,雖有少數(shù)學(xué)者如李國(guó)祁認(rèn)為此事“頗令人置疑,在中文材料方面,非但《許文肅公遺稿》中無法找出與此相似的言論來,即其他資料中亦未發(fā)現(xiàn)有類似的佐證”。然更多論者或較少論及,或竟以此為事實(shí),A.J.艾瑪《膠州灣的獲取(1894—1898)》認(rèn)為公使此種行為“確實(shí)是一個(gè)獨(dú)特的建議和坦率的交底!”菲利浦·約瑟夫《列強(qiáng)對(duì)華外交》里對(duì)許景澄“這樣奇特的建議”表示驚訝。姜鳴關(guān)于拉度林的報(bào)告細(xì)則的批注是“許景澄賣國(guó)”,并評(píng)論其“作為外交官作出此類舉動(dòng),是極其嚴(yán)重的叛國(guó)行為”。張明稱“光緒二十二年的這次談判是德國(guó)占據(jù)膠州灣的一個(gè)序曲。在這個(gè)事件中,駐德公使許景澄扮演了一個(gè)極不光彩的角色”。許景澄究竟是否背棄自己外交官的立場(chǎng),主張德國(guó)武力入侵,是一個(gè)有待澄清的重要史實(shí)。本文擬在原有檔案資料的基礎(chǔ)上,交叉對(duì)比中德史料,結(jié)合許景澄、李鴻章等人的函牘、電報(bào)與日記,考證交涉的多線進(jìn)程,并對(duì)許景澄賣國(guó)之說的背后動(dòng)因與史實(shí),進(jìn)行論述。

一、德國(guó)對(duì)華“和平路線”的外交試探

德國(guó)欲在中國(guó)獲得一個(gè)港口和海軍基地,綢繆已久。早在18世紀(jì)中期,德意志邦聯(lián)就有意在中國(guó)海域取得一個(gè)海外基地,使德國(guó)艦隊(duì)得到其他海洋強(qiáng)國(guó)已享有的尊重和待遇。1861年普魯士使節(jié)團(tuán)來華訂立商約,即以臺(tái)灣和舟山群島為假想目標(biāo)。隨行成員中著名的地質(zhì)學(xué)家李希霍芬(Ferdinand Richthofen)后來多次到中國(guó)內(nèi)地考察,并在1869、1871年兩次上書首相俾斯麥(OttoEduard Leopold von Bismarck),建議占據(jù)舟山群島。1869年俾斯麥正在出使歐洲的蒲安臣也曾機(jī)密地討論過這件事,蒲安臣非常肯定地答應(yīng)在他回到中國(guó)以后,將促成此事。然而幾個(gè)月后蒲安臣突然去世,計(jì)劃擱淺。1870年,俾斯麥指令駐華公使李福斯在中國(guó)斡旋此事,希望“以買賣或租借的方式”在中國(guó)建設(shè)“一個(gè)海軍倉(cāng)庫(kù)”。同時(shí),德國(guó)政府內(nèi)部就港口的地點(diǎn)進(jìn)行了討論。

甲午戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,德國(guó)原本持觀望態(tài)度,拒絕了中國(guó)及英國(guó)的請(qǐng)求,認(rèn)為各國(guó)介入干涉“似尚嫌早”,意欲靜待局勢(shì)而謀求后動(dòng)。次年2月,隨著甲午戰(zhàn)爭(zhēng)大局已定以及各國(guó)日益明朗的態(tài)度,德國(guó)外交部認(rèn)為時(shí)機(jī)已臻成熟,“如果我們想要一些東西,從我迄今所得到的情報(bào)來推度,現(xiàn)在似乎已到?jīng)Q定我們意旨的時(shí)候了”,德國(guó)“必須保留參加可能引起歐洲列強(qiáng)在遠(yuǎn)東勢(shì)力關(guān)系轉(zhuǎn)移的工作”。加入遠(yuǎn)東權(quán)勢(shì)的角逐,尤其是參與分割中國(guó)利益,促成了德國(guó)前后立場(chǎng)的轉(zhuǎn)變:“如果能有特殊利益來抵補(bǔ)給我們帶來的犧牲時(shí),則我們的立場(chǎng)將會(huì)改變的。肯定地,在中國(guó)海岸線上取得足供我們艦隊(duì)與商業(yè)為根據(jù)地的土地,我們當(dāng)考慮為最重要的利益。我們需要這些根據(jù)地,數(shù)十年來已經(jīng)有人鼓吹與主張。”

3月,德國(guó)倡議三國(guó)聯(lián)盟,積極參與干涉,指向明確:“向中國(guó)要求土地作為適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。”4月,威廉二世寫給沙皇尼古拉二世的信中提出“正象我將樂意地幫助你解決日后俄國(guó)欲吞并部分領(lǐng)土的問題,我希望你也能同意德國(guó)在不妨礙你的某個(gè)地點(diǎn)上取得一個(gè)海港”,德、俄就港口問題初步達(dá)成一致,俄皇表示對(duì)德國(guó)欲在東亞取得領(lǐng)土“絕沒有任何反對(duì)”。由于日本有意占領(lǐng)臺(tái)灣,另有傳言中國(guó)應(yīng)許法國(guó)割讓臺(tái)灣的優(yōu)先權(quán),德國(guó)外交部與海軍部于是再次就“儲(chǔ)煤站與軍港”的適宜位置以及港口應(yīng)具備的條件,對(duì)幾個(gè)備選地點(diǎn)臺(tái)灣、舟山群島、膠州灣、廈門、澎湖列島、朝鮮莞島等,進(jìn)行了具體的討論。8月底,“古田教案”余波未平,《新普魯士報(bào)》報(bào)道英國(guó)擬派軍艦至中國(guó)各口岸及舟山群島示威,俄國(guó)也有采取行動(dòng)的風(fēng)聞,德皇威廉二世不甘于后,放言“立刻為同樣目的派船到威海衛(wèi)”。俄、德最終并沒有派艦,但德國(guó)謀取港灣之舉已磨刀霍霍、蓄勢(shì)待發(fā)了。

對(duì)于取得港口的方式,德國(guó)內(nèi)部卻始終存在分歧,“和平談判”與武力占領(lǐng)兩種意見爭(zhēng)持不下。威廉二世與海軍部屢次催促對(duì)港口采取武力行動(dòng),但外交部更傾向于以談判的方式取得膠州灣,并在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里對(duì)干涉還遼的報(bào)償持樂觀態(tài)度,認(rèn)為德國(guó)提出“合理的要求,似乎也不是不可能的”。霍爾斯泰因(Holstein,時(shí)任德國(guó)外交部國(guó)務(wù)秘書,是德國(guó)外交政策的主要幕后策劃者)對(duì)德皇的武力主張持保留意見,以至于有觀點(diǎn)認(rèn)為“皇帝所有偉大的構(gòu)想最終都敗在了霍爾斯泰因的手上”。首相何倫洛熙(Hohenlohe,又譯作何亨洛、霍亨洛埃)也認(rèn)為和平的方式值得嘗試,“我們的立場(chǎng)是想在阻力最小的地方作努力”,“用和平方式取得一個(gè)儲(chǔ)煤站”。外交部的態(tài)度直接影響到德國(guó)的對(duì)華行動(dòng),自1895年10月開始,德國(guó)采取了一系列的外交行動(dòng),通過各種渠道,先機(jī)試探清政府的態(tài)度,冀望以談判的方式得到中國(guó)同意讓予或租借港口。

10月25日,德國(guó)外交部雙管齊下,外交大臣馬沙爾向駐華公使紳珂與駐圣彼得堡公使拉度林分別發(fā)送電報(bào)下達(dá)指令,令兩者展開活動(dòng),在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)“指出建立一個(gè)德國(guó)儲(chǔ)煤站的必要”。29日,紳珂依指令前往總署拜會(huì),提出儲(chǔ)煤站之事。德國(guó)議論已數(shù)十年的索港問題至此才為清政府正式知悉。可惜此事并未引得總署重視,沒有進(jìn)一步稟呈恭親王。另一邊拉度林也于29日拜會(huì)了清駐德公使許景澄,許景澄因兼使俄、德、奧、荷,常駐圣彼得堡,時(shí)常來往于圣彼得堡與柏林之間。馬沙爾于是令同樣駐圣彼得堡的拉度林先試探口風(fēng),以私人晤談的方式,“委婉地”提出租借港口之事:“我懇請(qǐng)閣下遇到適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)時(shí),也能自動(dòng)地,并不要使人看出是執(zhí)行官方訓(xùn)令,向那邊中國(guó)公使作同樣表示,并同時(shí)特別強(qiáng)調(diào),即從中國(guó)的觀點(diǎn)上看來,一個(gè)強(qiáng)大的德國(guó)艦隊(duì)在中國(guó)領(lǐng)海內(nèi)將是何等有益。”拉度林提出的要求毫不意外地得到拒絕:“他(許景澄)唯恐迎合了我們這一合理的、并一般地對(duì)于中國(guó)有利的愿望,其他列強(qiáng)也將提出同樣的愿望與要求或?qū)⑴c中國(guó)為難”。

德國(guó)原計(jì)劃緩步推進(jìn)交涉,等待合適的時(shí)機(jī),然而11月中日簽訂《遼南條約》,原泊日本長(zhǎng)崎的俄國(guó)艦隊(duì)無處過冬,取得在膠州灣暫泊過冬的權(quán)利。12月,馬沙爾親自出面邀晤許景澄,對(duì)此表示不滿,稱“英有香港,法有東京,德無之,且俄艦已有海口度冬矣”,指責(zé)清政府厚此薄彼,既而赤裸裸地索求回報(bào),“德助爭(zhēng)遼,現(xiàn)請(qǐng)中國(guó)助德商利”,并以“均東方大勢(shì),以后有事德能出理,亦于中國(guó)有益”相誘,就港口問題對(duì)中國(guó)施壓。許景澄回復(fù)稱俄國(guó)是暫時(shí)停泊,只在港灣不能上岸,而德國(guó)租借要求卻包括了陸上領(lǐng)土,以“暫泊在水不在陸,借地則失自主權(quán)”拒絕了馬沙爾。

除官方外交渠道外,德國(guó)還秘密授意前駐北京公使巴蘭德以及津海關(guān)稅務(wù)司德璀琳私下聯(lián)絡(luò)李鴻章。巴蘭德1874年至1892年間駐使中國(guó),諳熟中國(guó)政治之情狀與規(guī)則,李鴻章對(duì)他評(píng)價(jià)很高,稱其“系為中國(guó)出力,深堪嘉許”。卸任回國(guó)后巴蘭德繼續(xù)為中、德聯(lián)絡(luò)聲息,德國(guó)政府目之為“東亞問題權(quán)威”,在東亞政策上,德皇威廉二世經(jīng)常“無條件采納”他的建議,“德國(guó)外交部(也)常常征求其意見”。甲午戰(zhàn)爭(zhēng)之后,巴蘭德“屢著論說,謂曲在日本”,認(rèn)為“德國(guó)東方商務(wù)亦必漸為(日本)所奪”,主張德國(guó)助俄爭(zhēng)遼,遏制日本。1895年年底,巴蘭德恰好回到北京,首相何倫洛熙便建議:“為對(duì)中國(guó)取得一個(gè)順利的解決,我建議走巴蘭德—李鴻章的路線”。作為中間人的還有德籍洋員德璀琳,德璀琳時(shí)任津海關(guān)稅務(wù)司,深得李鴻章信任:“德璀琳在津供差二十余年,忠于為我。”李鴻章與巴蘭德之間的電報(bào)來往,有時(shí)經(jīng)由德璀琳轉(zhuǎn)呈。巴、德兩人均多次向李表訴忠心,“中堂隨時(shí)辦理之事,乞勿吝電示”,是德國(guó)在華外交的重要推手。

巴蘭德到華之后很快為德國(guó)外交打開了新的局面。原來紳珂在10月拜訪總署提出港口要求后,遲遲未得回復(fù),至11月30日總署“仍托辭還沒有向恭親王作報(bào)告,而規(guī)避對(duì)軍港問題作更明白的表示”。正是巴蘭德從中斡旋后,紳珂才有了與恭、慶兩邸面談的機(jī)會(huì)。據(jù)翁同龢記載,“巴蘭德從其國(guó)來,因舊人,又遼事曾出力,故兩邸及同人皆集。未初二巴與紳珂各掣一通事來”。紳珂報(bào)告中也提到了這個(gè)轉(zhuǎn)機(jī):

昨日(12月14日)在總理衙門于巴蘭德先生的訪問結(jié)束后,我利用恭、慶兩親王及很有勢(shì)力的大臣翁同龢在場(chǎng)的機(jī)會(huì)再一次根據(jù)四十九與五十三號(hào)電報(bào)的意義提起德國(guó)欲在中國(guó)獲得一個(gè)儲(chǔ)煤站的問題(到現(xiàn)在為止我只曾與其他大臣討論過這一問題》……慶親王是發(fā)言代表。他說這個(gè)要求沒有先例;如果他們接受了要求,其他國(guó)家毫無疑問地也將提出同樣的提議。這樣,中國(guó)勢(shì)將陷于一個(gè)極困難和危險(xiǎn)的地位。

此時(shí)德國(guó)的訴求尚未引起重視,總署在簡(jiǎn)單機(jī)械式的拒絕后,未再見有相應(yīng)的議論及應(yīng)對(duì)。

1896年李鴻章出訪歐美,6月行抵德國(guó)。德璀琳正回德國(guó)休假,德外部深知德璀琳“與中堂周旋最久”,令其陪同李鴻章并負(fù)責(zé)翻譯工作。馬沙爾借此機(jī)會(huì)與李鴻章進(jìn)行了兩次長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)的政治晤談,強(qiáng)調(diào)在中國(guó)取得一個(gè)軍港是德國(guó)繼遼東問題以來連貫的亞洲政策,這一政策既符合德國(guó)利益也有利于保持東亞均勢(shì)。李鴻章回答他如果德國(guó)得到這樣一個(gè)軍港,其他國(guó)家將提出同樣的要求,并委婉地指出德國(guó)在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)之初偏袒日本的立場(chǎng)以及在遼東問題中“起著決定性作用”的是俄國(guó)。這兩次會(huì)晤,馬沙爾詳細(xì)記述并報(bào)告,李鴻章則在電報(bào)中籠統(tǒng)帶過:“迭晤外部馬沙爾,謂中、德交情原好,但近多不如意事。鴻謂和衷相商,果合情理,自易化解”。此外的奏牘、電報(bào)、信函以及軍機(jī)處檔案中,再無關(guān)于此次談話的詳細(xì)內(nèi)容。

李鴻章未將德國(guó)索港訴求詳細(xì)傳達(dá)的原因,在于他的親俄立場(chǎng)。到德國(guó)之前,李已訪問俄國(guó)并與之簽訂了《中俄密約》,這也代表著清政府在還遼之后所做的外交選擇——聯(lián)俄以自保,故而在參與干涉的三國(guó)之中,“中、俄邦交非德、法比”,不愿意過多讓予德國(guó)利益。其后一次李鴻章與俄國(guó)駐北京代辦巴夫洛夫的談話中,也顯露了清政府未將德國(guó)視為外交重點(diǎn)對(duì)象的輕慢態(tài)度:“至于德國(guó)政府所提要求的本質(zhì),據(jù)李鴻章稱,它是狂妄到如此地步而并無任何理由,以致親王大臣等認(rèn)為無須詳為討論”。

不過,李鴻章也退一步向馬沙爾表示,他在北京“已經(jīng)為我們(德國(guó))的要求斡旋,且將繼續(xù)代為斡旋”。所謂代為德國(guó)斡旋,顯然與巴蘭德、德璀琳的私下活動(dòng)有關(guān)。代為斡旋固然是婉轉(zhuǎn)的外交辭令,另外考慮到甲午之后李在國(guó)內(nèi)的政治處境,此說還有不可回避的私心。使歐一行主要目的是關(guān)稅加稅,李鴻章對(duì)馬沙爾坦言,他“回到北京時(shí)必須能說列強(qiáng)已經(jīng)原則上同意增加關(guān)稅”,保障中國(guó)每年有2500萬兩或更多的收入,馬沙爾在談話中也屢以同意增加關(guān)稅為要挾。這或可視為李鴻章態(tài)度軟弱、措辭模棱兩可的原因。

李鴻章回國(guó)后,指令德璀琳留在德國(guó)繼續(xù)與德外部交涉,聯(lián)絡(luò)德國(guó)商會(huì)以謀求幫助。1896年11月,德璀琳將港口的交涉與具體情形向海軍司令克諾爾(Knorr,Admiral Eduard von)做了詳細(xì)的匯報(bào)。德璀琳極力推崇膠州灣,認(rèn)為值得德國(guó)爭(zhēng)取;勸說德國(guó)打消對(duì)俄國(guó)的顧慮,稱膠州灣已經(jīng)割讓給俄國(guó)之說純屬誤會(huì),“他曾得到權(quán)威人士最可靠的相反保證”。德國(guó)應(yīng)當(dāng)采取租借土地的方式,放棄攫取中國(guó)領(lǐng)土之意,“只作道義的取得(例如鐵路特權(quán)等)”,因?yàn)檫@是對(duì)德國(guó)和中國(guó)最有利的方式,可以避免中國(guó)因此可能發(fā)生的政治動(dòng)蕩。如果德國(guó)政府租借和開發(fā)膠州灣,他“已經(jīng)得到某些方面人士的支持”,愿意為德國(guó)效勞去膠州灣視察、調(diào)查。德璀琳所謂的“權(quán)威人士”和“某些方面人士”,即是指李鴻章。年末,新任駐華公使海靖在總署咄咄逼人,李鴻章又邀請(qǐng)德璀琳前來襄助交涉,“德使正索埠頭饒舌,彼來或稍松勁”。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:北緯40° » 膠州灣事件前的中德交涉與許景澄“賣國(guó)”考