1904年1月,“地理政治學(xué)之父”麥金德爵士在論文《歷史的地理樞紐》中提出了一種悲觀的看法:隨著第二次工業(yè)革命的成果,尤其是鐵路在歐亞大陸內(nèi)部的擴(kuò)散和興盛,過(guò)去被海洋國(guó)家圍困在凍土地帶,資源動(dòng)員能力貧弱的大陸強(qiáng)國(guó)俄羅斯,現(xiàn)在已經(jīng)具備了成熟的條件去改善其物力、財(cái)力狀況和武裝部隊(duì)的質(zhì)量。假以時(shí)日,俄國(guó)將發(fā)起一場(chǎng)宏大的“西進(jìn)運(yùn)動(dòng)”,首先向南、繼而向西拓展勢(shì)力范圍,把中亞和東歐囊括進(jìn)一個(gè)巨大的“樞紐地帶”(Pivot Region)之中。在這塊封閉的版圖內(nèi),俄國(guó)將建立獨(dú)占性市場(chǎng),開(kāi)發(fā)其間數(shù)量驚人的礦產(chǎn)和人力資源,以繼續(xù)向大陸邊緣擴(kuò)張。待到它能占據(jù)理想的出海口、并建立起一支遠(yuǎn)洋艦隊(duì),就可以阻斷英國(guó)的全球海上貿(mào)易,并迫使后者的盟友改換陣營(yíng),屆時(shí)俄國(guó)的“世界帝國(guó)也就在望了”。

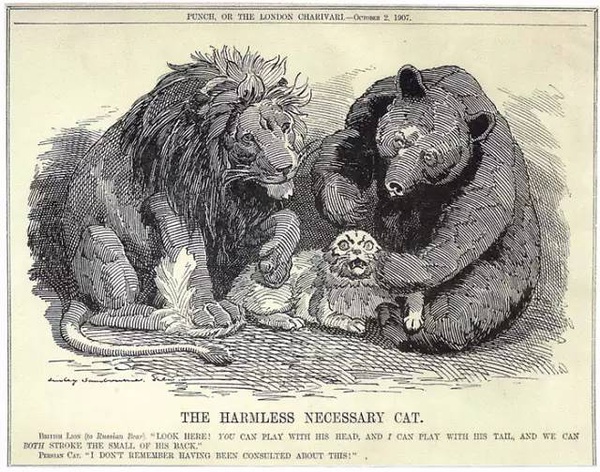

麥金德做出這一論斷之時(shí),正值英俄在歐亞大陸腹地的權(quán)勢(shì)爭(zhēng)奪進(jìn)入尾聲。圍繞著阿富汗、波斯以及中亞各汗國(guó)的歸屬,兩個(gè)強(qiáng)國(guó)進(jìn)行了為期近百年的冒險(xiǎn)和對(duì)抗。史學(xué)界沿用著名詩(shī)人吉卜林創(chuàng)造的一個(gè)術(shù)語(yǔ),稱這場(chǎng)角逐為“大博弈”(The Great Game)。海洋強(qiáng)國(guó)在干預(yù)大陸事務(wù)時(shí)經(jīng)常遭遇的力量損失梯度,在“大博弈”中暴露無(wú)遺,最終導(dǎo)致了英國(guó)在中亞的力量收縮以及1907年英俄協(xié)約的達(dá)成。但俄國(guó)絕非最終的勝利者——英俄協(xié)約達(dá)成之后僅僅10年,彼得堡苦心經(jīng)營(yíng)一個(gè)多世紀(jì)的大陸腹地秩序就隨著二月革命的到來(lái)而徹底崩潰。盡管新生的蘇維埃政權(quán)在殘酷的內(nèi)戰(zhàn)之后再度在中亞站穩(wěn)了腳跟,但它再也未能恢復(fù)在波斯高原的優(yōu)勢(shì)。到了1979年,躊躇滿志的蘇聯(lián)再度出兵阿富汗,卻遭遇了更加悲劇性的命運(yùn),整個(gè)帝國(guó)就此土崩瓦解。

而那些生活在大陸腹地的民族,似乎從未為這種反復(fù)的爭(zhēng)奪和統(tǒng)治所征服。他們依舊保持著自己獨(dú)特的宗教信仰、生活方式和行事風(fēng)格,不放過(guò)每一個(gè)驅(qū)逐外來(lái)者的時(shí)機(jī)。三面山系環(huán)繞、河流稀少集中的地理特征強(qiáng)化了他們的抵抗能力,而使中亞反復(fù)成為埋葬帝國(guó)的墳場(chǎng)。粗獷、野蠻、不可預(yù)測(cè),但同樣構(gòu)成一種強(qiáng)大的生命力,綿延數(shù)千年而不絕,提醒著每一個(gè)遠(yuǎn)道而來(lái)的征服者:這里既是希望,更是墓地。

冒險(xiǎn)家吹響號(hào)角

1798年初夏,履新不久的英屬印度總督韋爾斯利子爵(威靈頓公爵的長(zhǎng)兄)在加爾各答聽(tīng)到了一個(gè)令人震驚的消息:初露鋒芒的法軍統(tǒng)帥拿破侖·波拿巴已經(jīng)率4萬(wàn)大軍出征埃及,意圖不明。不止一個(gè)英國(guó)人揣測(cè),拿破侖將從陸路穿過(guò)敘利亞和土耳其,隨后經(jīng)阿富汗或者俾路支斯坦來(lái)進(jìn)攻印度。盡管這種預(yù)測(cè)隨后被證明是一場(chǎng)虛驚,但拿破侖在1800年又聯(lián)絡(luò)上了俄國(guó)沙皇保羅一世,唆使后者派遣2.2萬(wàn)名騎兵出征印度。這項(xiàng)密謀由于保羅一世的神秘遇刺再度告吹,卻使東印度公司董事會(huì)和英屬印度總督府的神經(jīng)緊張到了極限。從安全角度出發(fā),只有在和英屬印度接壤的波斯高原、阿富汗乃至更北方的布哈拉、希瓦等地建立廣泛的軍事和政治存在,印度的安全才能獲得確保。但英國(guó)駐印軍隊(duì)的規(guī)模不足以完成此項(xiàng)任務(wù),他們只能退而求其次,向這些地區(qū)的汗國(guó)派出使者,說(shuō)服當(dāng)?shù)氐姆饨ㄍ豕c英國(guó)政府建立友好關(guān)系,使其成為拱衛(wèi)印度的屏障。

1810年,第5孟買步兵團(tuán)的查爾斯·克里斯蒂上尉(Charles Christie)化裝成馬販子,穿過(guò)俾路支斯坦的荒原和錫斯坦沙漠,成功抵達(dá)了哈里河畔的古城赫拉特(在今阿富汗西北部)。這座城市坐落在通往印度的門戶開(kāi)伯爾山口和波倫山口之間,具有不可低估的戰(zhàn)略意義。克里斯蒂對(duì)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情做了了解,并觀察了古城的防御設(shè)施。他的戰(zhàn)友亨利·璞鼎查中尉(Henry Pottinger,日后成為第一任香港總督)則化裝成伊斯蘭教徒,向西潛入波斯腹地,會(huì)見(jiàn)了幾位地方王公。這是英國(guó)派出的第一批冒險(xiǎn)家,也是“大博弈”的先聲。

對(duì)這一切,俄國(guó)人并沒(méi)有袖手旁觀。從1804年進(jìn)軍亞美尼亞開(kāi)始,他們就對(duì)波斯乃至整個(gè)中亞垂涎不已,斷然不能容忍他人插足。1812年,俄軍將領(lǐng)彼得·科特利亞列夫斯基突然渡過(guò)阿拉斯河,襲擊了英國(guó)所支持的波斯王國(guó)軍隊(duì)。正在當(dāng)?shù)貫椴ㄋ谷藫?dān)任顧問(wèn)的克里斯蒂不幸戰(zhàn)死,波斯愷加王朝亦被迫簽署《古里斯坦條約》,放棄對(duì)格魯吉亞、達(dá)吉斯坦、明格里等半獨(dú)立汗國(guó)的主權(quán)要求。此舉使英國(guó)明確認(rèn)清了俄國(guó)將成為爭(zhēng)奪亞洲腹地的主要對(duì)手,遂于1814年與波斯簽訂了《德黑蘭條約》,向其提供軍事援助和每年15萬(wàn)英鎊的贈(zèng)金。

與此同時(shí),俄國(guó)人也在向東方派出情報(bào)人員。1819年,24歲的尼古拉·穆拉維約夫上尉(Nikolay Muravyov)從巴庫(kù)出發(fā),騎著駱駝跋涉1300公里,抵達(dá)了咸海南岸的希瓦汗國(guó)(花剌子模)。他成功地取得了殘暴的當(dāng)?shù)乜珊沟男湃危蛊渫馀c俄國(guó)通商、并和高加索總督區(qū)建立友好關(guān)系。但穆拉維約夫的真實(shí)目的卻不在于此:經(jīng)過(guò)仔細(xì)觀察,他向上級(jí)呈遞了一份詳盡的報(bào)告,斷言只需派出3000名精良的騎兵,就可以顛覆不得人心的可汗,將希瓦完全并入俄國(guó)疆域之內(nèi)。1821年,俄國(guó)探子的蹤跡又深入到南方的布哈拉汗國(guó)境內(nèi)。而他們的英國(guó)對(duì)手晚了一步——直到1825年,東印度公司軍醫(yī)威廉·莫克羅夫特(William Moorcroft)才抵達(dá)布哈拉城下,卻發(fā)現(xiàn)這里已經(jīng)成為俄國(guó)人的勢(shì)力范圍。幾個(gè)月后他死于古城巴爾赫附近,埋葬在泥墻之下,就此湮沒(méi)無(wú)聞。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:北緯40° » 大博弈:英俄爭(zhēng)奪中亞的百年角逐

戰(zhàn)列艦.jpg&h=110&w=185&q=90&zc=1&ct=1)