【內(nèi)容提要】 “伊斯蘭國”給中東帶來的亂局是當(dāng)前該地區(qū)政治伊斯蘭主義發(fā)展的突出寫照,宗教極端主義必然混跡其中。盡管美國和西方國家發(fā)起新一輪空中軍事打擊行動(dòng),但囿于自身利益以及有關(guān)國家政局動(dòng)蕩,未必能在短期內(nèi)解決問題,宗教極端主義的蔓延還將延續(xù)。未來中東地區(qū)的政治變遷大體可從土耳其、伊朗和巴基斯坦過往的政治發(fā)展中找演變規(guī)律。

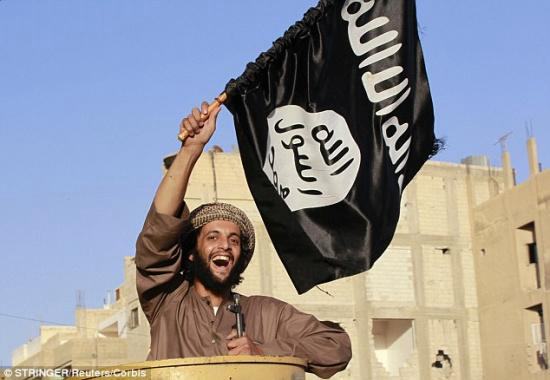

2014年6月以來,以“伊斯蘭國”為首的反政府武裝迅速占領(lǐng)伊拉克北部和西部大片領(lǐng)土,引發(fā)伊國內(nèi)各派政治力量的相互指責(zé)以及國際社會(huì)對(duì)宗教極端主義組織再度泛濫的高度擔(dān)憂。由于事態(tài)發(fā)展越來越超出外界想象和預(yù)期,8月8日美軍戰(zhàn)機(jī)開始在伊拉克境內(nèi)空襲“伊斯蘭國”目標(biāo),并于9月22日晚將空襲范圍擴(kuò)大到敘利亞。自2011年底從伊拉克撤軍以來,美國軍事力量再度卷入伊拉克國內(nèi)沖突,以及在敘利亞內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)以來首次針對(duì)敘境內(nèi)目標(biāo)展開空中打擊行動(dòng),均使得當(dāng)前的中東局勢(shì)又一次成為國際聚焦的中心點(diǎn)。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》9月29日?qǐng)?bào)道,在28日播出的訪談節(jié)目中,美國總統(tǒng)奧巴馬承認(rèn)美國低估了“伊斯蘭國”的崛起,而且過于相信伊拉克軍隊(duì),從而使得該地區(qū)“成為世界各地圣戰(zhàn)分子的基地”【1】。 毫無疑問,中東局勢(shì)的戲劇化發(fā)展,特別是伊斯蘭國成為美國的軍事打擊對(duì)象,加大了外界對(duì)伊斯蘭國及其代表的宗教極端主義的關(guān)注。

伊斯蘭國不是新生事物。早在1999年,其前身“認(rèn)主獨(dú)一圣戰(zhàn)組織(Jama'atal-Tawhidwal-Jihad)”在約旦人扎卡維 (AbuMusabAlZarqawi) 的領(lǐng)導(dǎo)下便宣告成立,并于2004年公開宣示效忠基地組織。從此,外界稱之為“基地組織伊拉克分支(Al-QaedainIraq,AQI)”,而他們則自稱“兩河國家的圣戰(zhàn)組織”。后于2006年初改名“圣戰(zhàn)者協(xié)商委員會(huì) (MujahideenShuraCouncil)”,同年10月扎卡維遭美軍炸死后,該組織與伊拉克其他幾個(gè)叛亂組織聯(lián)合組建“伊拉克伊斯蘭國 (IslamicStateofIraq,ISI)”,但遭到伊拉克境內(nèi)外一些圣戰(zhàn)組織的抵制。2010年底始于突尼斯的“阿拉伯之春”爆發(fā)后,給了ISI乘勢(shì)發(fā)展壯大的機(jī)會(huì)。ISI武裝分子不斷深入內(nèi)戰(zhàn)中的敘利亞,并于2013年4月建立“伊拉克和沙姆伊斯蘭國 (IslamicStateinIraqandal-Sham,ISIS)”。今年6月29日,其領(lǐng)導(dǎo)人阿布·巴克爾·巴格達(dá)迪 (AbuBakral-Baghdadi) 自封為“哈里發(fā)”,并宣布去掉組織名稱中的“伊拉克和沙姆”,直接稱為“伊斯蘭國 (IslamicState,IS)”,號(hào)召全世界的穆斯林向其效忠。據(jù)法新社2014年9月12日?qǐng)?bào)道,美國中央情報(bào)局估計(jì)目前在敘利亞和伊拉克的伊斯蘭國武裝分子介于20,000到31,500人之間,其中在敘利亞的15,000名外國武裝人員中,來自西方國家的就有2,000人【2】 雖然早年發(fā)家于一幫烏合之眾,但在過去14年來,得益于錯(cuò)綜復(fù)雜的伊拉克局勢(shì)和敘利亞內(nèi)戰(zhàn),伊斯蘭國勢(shì)力不斷坐大。伊斯蘭國組織的興起看似偶然,實(shí)則有其發(fā)展的內(nèi)在機(jī)理。

一、伊斯蘭主義是中東政治發(fā)展的必然

中東地區(qū)的政治變遷貫穿整個(gè)20世紀(jì)。自從奧斯曼帝國在第一次世界大戰(zhàn)后瓦解以來,以中東為代表的伊斯蘭世界核心區(qū)就完全處在外部列強(qiáng)的掌控之下。在這樣一個(gè)有宗教圣地卻無政治中心,宗教信仰跨越現(xiàn)代國界而各國利益卻又涇渭分明的傳統(tǒng)穆斯林帝國的廢墟上,英、法、美是先后影響和左右中東政治變遷的主要外部力量,中東成為西方大國的殖民地或托管地。分裂的伊斯蘭核心區(qū),既有列強(qiáng)爭霸,又有伊斯蘭復(fù)興運(yùn)動(dòng)的發(fā)展。塞繆爾·亨廷頓筆下的文明沖突,實(shí)際上自一次大戰(zhàn)結(jié)束后即已在中東上演。只不過在冷戰(zhàn)時(shí)期為美蘇對(duì)峙所掩蓋,冷戰(zhàn)結(jié)束后則為國際反恐戰(zhàn)爭所取代。觀察當(dāng)前中東的政治和安全形勢(shì),離不開對(duì)其伊斯蘭屬性的認(rèn)識(shí)。

從內(nèi)部看,中東安全形勢(shì)取決兩個(gè)因素: 一是政治體制的長期僵化,二是宗教極端主義勢(shì)力的發(fā)展。無論能否成功推翻僵化的政治體制,必然都會(huì)帶來政治形勢(shì)的動(dòng)蕩,以及以政治伊斯蘭運(yùn)動(dòng)為代表的各種政治反對(duì)力量的興起。體制外的政治抗?fàn)帲罱K往往會(huì)訴諸暴力和極端形式,使恐怖主義得以滋生和蔓延。

當(dāng)前中東的政治形勢(shì),主要以阿拉伯之春后中東有關(guān)國家的政治動(dòng)蕩為主要特征。在急劇動(dòng)蕩或表面穩(wěn)定的背后,利比亞兩個(gè)政府并立、埃及塞西政府疲于應(yīng)付轉(zhuǎn)入地下的穆斯林兄弟會(huì)的暴力抗?fàn)帯⒗麃啺蜕碃柈?dāng)局與各路反對(duì)力量陷入持久戰(zhàn)、伊拉克內(nèi)部民族教派矛盾日益激化、也門什葉派胡塞叛軍勢(shì)力正對(duì)首都薩那形成合圍,其中尤以伊斯蘭國在伊拉克北部和敘利亞東北部地區(qū)的橫行最吸引外界的關(guān)注。依據(jù)傳統(tǒng)伊斯蘭世界政治變革的基本特征來看,專制獨(dú)裁政權(quán)被推翻后帶來的政治動(dòng)蕩,一定會(huì)使政治伊斯蘭

運(yùn)動(dòng)獲得發(fā)展空間,伊斯蘭教不僅是一種信仰,更是宗教政黨贏取政權(quán)的主要支持力量。長期被拒于體制之外的政治反對(duì)勢(shì)力,剛開始能夠獲得的群眾基礎(chǔ)無一例外地都來自伊斯蘭宗教政治勢(shì)力的支持。

對(duì)穆斯林來說,伊斯蘭教不僅是一種宗教,更是一種包含社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化內(nèi)涵的生活方式,規(guī)范著廣大穆斯林的價(jià)值觀、道德觀,進(jìn)而影響到他們對(duì)待歷史、時(shí)局和西方的態(tài)度。正如有評(píng)論指出的那樣,“伊斯蘭教強(qiáng)調(diào)穆斯林的神圣使命在于實(shí)現(xiàn)安拉的統(tǒng)治,它對(duì)于政治和社會(huì)問題,傾向于視為宗教問題,而不是單純的政治問題。”【3】伊斯蘭主義運(yùn)動(dòng)正是憑借這一伊斯蘭特性而在世俗政治斗爭中大顯身手。

就整體而言,中東是世界上建立現(xiàn)代民族國家較晚、傳統(tǒng)部落、教派勢(shì)力根深蒂固的地區(qū)之一。包括阿拉伯各國在內(nèi)的伊斯蘭世界往往是以民族、部落或地區(qū)為主要的社會(huì)組織形式,公元7世紀(jì)穆罕默德創(chuàng)立伊斯蘭教,主要目的就是為了打破半島地區(qū)的四分五裂,廢除多神崇拜而皈依唯一真主安拉,進(jìn)而統(tǒng)一半島地區(qū)并實(shí)現(xiàn)伊斯蘭帝國的擴(kuò)張。但在接下來的擴(kuò)張、征服、戰(zhàn)爭和帝國瓦解的歷史進(jìn)程中,國內(nèi)的社會(huì)結(jié)構(gòu)問題沒能得到徹底解決,人們?cè)谧诮绦叛龅恼诒蜗聲簳r(shí)忽略了自身身份認(rèn)同上的差異。伴隨世界政治進(jìn)入20世紀(jì),伊斯蘭世界遭遇空前的外來入侵,舊的奧斯曼帝國步入歷史,而新的外部列強(qiáng)接踵而至。在外部宗主力量交替征服和統(tǒng)治下,在內(nèi)部伊斯蘭統(tǒng)一外表掩蓋下,中東地區(qū)的民族、宗教對(duì)立延續(xù)下來。一旦外來主宰力量消失,以及內(nèi)部威權(quán)勢(shì)力瓦解,則政治變遷必定帶來民族、宗教對(duì)立的凸顯,這已成20世紀(jì)中東政治發(fā)展的一條規(guī)律。簡言之,伴隨政治變革的進(jìn)程,政治伊斯蘭勢(shì)力必定進(jìn)入公眾視野和權(quán)力斗爭的中心,成為影響乃至左右國家政治進(jìn)程的主要力量。

二、極端主義成為宗教政治勢(shì)力的工具

有政治斗爭,就有政治變革,劇烈的政治變革則伴隨此起彼伏的改朝換代。20世紀(jì)以來,中東國家政治換代的主要形式,大多離不開暴力與革命兩種途徑,這為政治伊斯蘭力量的崛起提供了政治舞臺(tái)和群眾基礎(chǔ)。自從20世紀(jì)初現(xiàn)代土耳其共和國建立以來,20年代的凱末爾革命,50、60年代的民族解放戰(zhàn)爭,70年代末的伊朗伊斯蘭革命,蘇聯(lián)入侵阿富汗,9·11事件后的兩場反恐戰(zhàn)爭,以及當(dāng)前仍在延續(xù)的阿拉伯各國的政治動(dòng)蕩,無不反映出中東地區(qū)政治變革的暴力性和革命性。因?yàn)闆]有既定的政治制度和安排,政治反對(duì)勢(shì)力往往訴諸政治伊斯蘭力量來與當(dāng)局抗衡。宗教政黨、組織和領(lǐng)袖大多成為政治運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者。宗教離不開政治,政治更借助宗教而不斷擴(kuò)大影響。

政治伊斯蘭運(yùn)動(dòng),絕對(duì)不是為了宗教復(fù)興,而是以宗教運(yùn)動(dòng)的形式出現(xiàn)的政治運(yùn)動(dòng),斗爭的焦點(diǎn)是政權(quán)爭奪,即從一味依賴外部世界,奉行世俗化、西方化政策的當(dāng)權(quán)者手中,轉(zhuǎn)移到堅(jiān)持伊斯蘭道路、打著伊斯蘭旗號(hào)的政治和宗教人物手中,確保國家回歸基本教義的指導(dǎo)。盡管多數(shù)西方學(xué)者相信,政治伊斯蘭運(yùn)動(dòng)“沒有在任何地方獲得大多數(shù)民眾的支持,沒有找到同盟軍”【4】, 但他們?cè)谥袞|多數(shù)國家扮演的政治角色及其國際影響卻不容小覷。伊朗伊斯蘭革命雖然沒能成功輸出,但卻鼓舞了哈馬斯、真主黨等伊斯蘭政治組織,基地組織及其在各國的分支、反美反西方同時(shí)反本國政權(quán)的宗教武裝組織的跨國聯(lián)合,也助長了中東地區(qū)極端主義勢(shì)力對(duì)社會(huì)的蠶食。

總之,中東地區(qū)的政治變遷,其發(fā)展有內(nèi)外兩個(gè)方向: 對(duì)內(nèi),當(dāng)權(quán)者與政治伊斯蘭主義者的對(duì)抗擴(kuò)大到社會(huì)大眾之中; 對(duì)外,跨國的政治伊斯蘭運(yùn)動(dòng)和宗教極端主義彼此呼應(yīng),影響波及歐美及中國、俄羅斯、印度等伊斯蘭核心區(qū)的周邊國家。無論內(nèi)外,政治伊斯蘭主義乃至宗教極端主義都深陷其中。歷史上中東地區(qū)的政治變革,往往經(jīng)歷三個(gè)階段: 首先,發(fā)生推翻舊政權(quán)的人民革命。其次,新政權(quán)展開政治清算和確立統(tǒng)治基礎(chǔ)。最后,宗教政治運(yùn)動(dòng)興起,極端主義橫行,政局陷入動(dòng)蕩膠著狀態(tài)。就當(dāng)前中東地區(qū)的政治動(dòng)蕩而言,革命的第一階段,主要針對(duì)西亞北非各國,引發(fā)各國人民不滿和街頭革命,動(dòng)搖的都是歐美國家在當(dāng)?shù)氐膱?jiān)定盟友。這一階段目前已告一段落。

革命的第二階段,正在全面展開。有關(guān)國家的當(dāng)局被迫改革,新政權(quán)開始政治清算、打擊異己,新的政治制度逐步確立,各派政治力量重新平衡。伊拉克什葉派政權(quán)在前總理馬利基的領(lǐng)導(dǎo)下,全力打擊薩達(dá)姆時(shí)代的遜尼派政治勢(shì)力,與庫爾德斯坦自治力量爭奪北方油田,同時(shí)還極力排擠什葉派內(nèi)部異己派別,從而加劇了國家內(nèi)部的混亂、對(duì)峙與分裂,為伊斯蘭國的興起奠定了基礎(chǔ)。埃及在過去的三年中,先有穆斯林兄弟會(huì)對(duì)穆巴拉克政權(quán)的清算和宗教政治反撲,后有得到世俗民意支持的塞西軍政權(quán)的建立,從街頭革命推翻舊政權(quán),到民選政府建立、宗教政黨執(zhí)政,再到軍事政變與最新的民選政府的產(chǎn)生,埃及的政治變遷猶如過山車一般令外界目不暇給,也使得以穆斯林兄弟會(huì)為代表的政治伊斯蘭運(yùn)動(dòng)再次轉(zhuǎn)入地下,進(jìn)而走上極端主義的武裝反抗之路。

革命的第三階段,在混亂政局引發(fā)人民不滿、社會(huì)動(dòng)蕩加劇之后,接下來便是宗教政治運(yùn)動(dòng)的抬頭,以及宗教極端主義的粉墨登場。后者與世俗政治勢(shì)力的角力成為當(dāng)前埃及、利比亞、突尼斯、也門、敘利亞、伊拉克等國政治進(jìn)程的主線之一。伊斯蘭國的異軍突起,正是這股宗教政治運(yùn)動(dòng)和極端主義甚囂塵上的體現(xiàn)。盡管今年初基地組織切斷了與伊斯蘭國的聯(lián)系,不承認(rèn)其為基地組織的分支,但二者所代表的宗教極端主義卻沒有分別。2013年春,美國皮尤研究中心的民意調(diào)查結(jié)果顯示,在被問及全球主要威脅來自哪里時(shí),全世界約有49%的人認(rèn)為來自伊斯蘭極端主義組織,其中美國有56%、歐洲55%、非洲56%、亞太47%、中東41%、拉美31%的受訪者都認(rèn)同這一態(tài)度。報(bào)告的其他問卷數(shù)據(jù)也顯示,相對(duì)于全球氣候變化、國際金融形勢(shì)等其他國際議題,多數(shù)西方國民大多將伊斯蘭極端主義組織可能帶來的威脅放在主要位置【5】。 2014年1月26日,英國前首相布萊爾接受記者采訪時(shí)說,宗教極端主義已成為世界各地沖突的最大來源,它所引起的沖突有可能是21世紀(jì)最典型的戰(zhàn)爭【6】。布萊爾的看法有一定代表性。