1956年10月爆發(fā)的「波匈事件」震動了整個社會主義陣營,其對社會主義國家之間的關(guān)系,特別是中蘇關(guān)系、蘇朝關(guān)系和中朝關(guān)系,都產(chǎn)生了潛移默化的影響。自從「十月革命」成功以來,世界共產(chǎn)主義運動就是在莫斯科的領(lǐng)導(dǎo)下進行的,列寧開創(chuàng)的共產(chǎn)國際和斯大林建立的共產(chǎn)黨情報局,一直成為各國共產(chǎn)黨的大本營和指揮部。1956年2月蘇共第二十次代表大會(蘇共二十大)批判斯大林以后,蘇聯(lián)共產(chǎn)黨與各國共產(chǎn)黨(尤其是執(zhí)政黨)的關(guān)系開始出現(xiàn)微妙的變化。除中國共產(chǎn)黨以外,共產(chǎn)黨執(zhí)政的大多數(shù)國家的領(lǐng)導(dǎo)人都是斯大林挑選的,面對蘇聯(lián)的新方針,他們與蘇共的關(guān)系處于非常矛盾的境地,過去他們追隨莫斯科,一向奉行親蘇政策,現(xiàn)在則從內(nèi)心反對和抵制蘇共二十大路線,而各黨內(nèi)部曾被斯大林壓制的反對派的心態(tài)與此恰恰相反,他們對蘇聯(lián)表現(xiàn)出一種民族主義情緒,但贊同和支持赫魯曉夫的新方針。「波匈事件」就是這種矛盾的爆發(fā)和典型表現(xiàn)。

中國處理與朝鮮關(guān)系的方針,無疑受到社會主義陣營內(nèi)部關(guān)系的制約:其一表現(xiàn)為蘇共與中共對朝鮮形勢的認識不同,其二表現(xiàn)為中共處理「波匈事件」和朝鮮問題的做法不同,其三表現(xiàn)為「波匈事件」對中共國內(nèi)方針沖擊的后果。朝鮮作為蘇聯(lián)的衛(wèi)星國,其情況與東歐國家非常相似,而中國共產(chǎn)黨則比較超然,它是除蘇共外世界上第二大共產(chǎn)黨,其領(lǐng)導(dǎo)人卻不是共產(chǎn)國際指定的。不過,與南斯拉夫共產(chǎn)黨不同的是,鐵托(Josip B. Tito)因與斯大林的矛盾脫離了社會主義陣營,而毛澤東則成為社會主義陣營的主要領(lǐng)導(dǎo)人之一。「波匈事件」發(fā)生后,中共在社會主義陣營的地位也開始出現(xiàn)微妙變化——作為亞洲革命的負責人,中共開始過問歐洲事務(wù)了。在這一過程中,毛澤東重新思考了對朝鮮的方針及中朝關(guān)系問題。

本文利用中國外交部檔案及俄國檔案,梳理了1957年毛澤東轉(zhuǎn)變對朝鮮外交方針的過程和原因,以及其對朝鮮和中朝關(guān)系帶來的結(jié)果。

1 中蘇處理與兄弟黨關(guān)系的困境

「波匈事件」的確使蘇聯(lián)與東歐國家兄弟黨的關(guān)系陷入了危機。1956年10月19日,赫魯曉夫(Н. С. Хрущев)率領(lǐng)蘇共代表團抵達華沙。莫斯科得到的情報是,剛剛走出監(jiān)獄大門的原波蘭共產(chǎn)黨總書記哥穆爾卡(Wladyslaw Gomulka)有反蘇傾向,一旦當選統(tǒng)一工人黨總書記,波蘭將脫離社會主義陣營。赫魯曉夫的目的就是阻止哥穆爾卡上臺,并為此下令駐波蘇軍秘密向華沙挺進。然而,赫魯曉夫與哥穆爾卡交談后發(fā)現(xiàn),蘇聯(lián)的情報有誤。一方面,哥穆爾卡保證波蘭不會脫離蘇聯(lián)和社會主義陣營;另一方面,獲悉蘇軍行動的波蘭內(nèi)衛(wèi)部隊已做好準備,赫魯曉夫決定停止軍事行動。盡管如此,蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人對波蘭的形勢并不放心,在21日舉行的主席團會議決定,邀請兄弟黨到莫斯科商議對策,并特別提出派專機去北京接中共代表團。收到邀請后,毛澤東于21日晚召開政治局常委擴大會議,決定派劉少奇、鄧小平去莫斯科,方針是著重批評蘇聯(lián)的大國沙文主義,同時勸說波蘭黨顧全大局,維護社會主義陣營的團結(jié)。

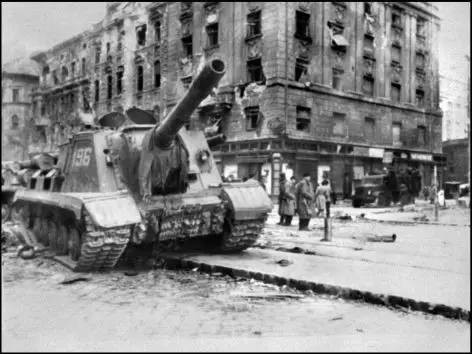

波匈事件

中共代表團到莫斯科后,表示支持蘇共對波蘭采取和解的立場,同時委婉卻坦率地對蘇共提出了批評,赫魯曉夫表示接受。然而,就在10月23日晚上,動盪已久的匈牙利局勢終于釀成一場街頭動亂,蘇聯(lián)決定立即派兵鎮(zhèn)壓。由于蘇軍的出動和匈牙利改革派領(lǐng)導(dǎo)人納吉(Imre Nagy)、卡達爾(János Kádár)主政,布達佩斯的危急局面有所緩解。于是,29日中共向蘇聯(lián)提出建議,希望蘇軍撤出東歐國家,給他們以平等和獨立,并勸說蘇聯(lián)公開發(fā)表聲明,不干涉別國內(nèi)政。在30日晚上的主席團會議上,通過了經(jīng)中蘇雙方同意的宣言——〈關(guān)于發(fā)展和進一步加強蘇聯(lián)同其他的社會主義國家友誼和合作的基礎(chǔ)〉。但是,就在蘇聯(lián)決定放棄對匈牙利武裝干涉的時候,中國的主意又改變了。鑒于29至30日匈牙利局勢突然惡化,納吉宣布放棄一黨制,毛澤東于30日晚打電話告訴劉少奇,匈牙利問題的性質(zhì)已經(jīng)改變,蘇軍應(yīng)該回到布達佩斯,保衛(wèi)革命政權(quán)。夜間,劉少奇等出席蘇共中央主席團會議,傳達了中共中央的意見,但蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人還有些猶豫。經(jīng)過31日一整天的討論,蘇共中央做出決定:再次出兵布達佩斯,鎮(zhèn)壓反革命叛亂。赫魯曉夫于當晚趕到機場,將這一決定告訴了準備回國的劉少奇。11月4日,國防部長朱可夫(Г. К. Жуков)制訂的「旋風(fēng)」行動 開始,十幾萬蘇軍很快就再次占領(lǐng)了布達佩斯。

在與中共商議處理「波匈事件」時,蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人最初的困惑在于,為什么對波蘭必須采取和解與團結(jié)的方針,而對匈牙利則一定要出兵鎮(zhèn)壓,匈牙利就不需要平等對待嗎?對于匈牙利,先是要蘇聯(lián)撤軍,后來又要蘇聯(lián)出兵,根據(jù)是什么?中共心里很清楚,哥穆爾卡對蘇聯(lián)不滿,但并不反對也不想退出社會主義陣營,而納吉不僅反對蘇聯(lián),還要脫離社會主義道路(這個判斷實際上不準確),所以要區(qū)別對待。中共公開做出的解釋很簡單:匈牙利走上了反革命道路,因此必須鎮(zhèn)壓。11月4日,中共中央宣傳部關(guān)于匈牙利事件的通知要求各單位,根據(jù)蘇聯(lián)政府10月30日宣言和中國政府支持該宣言的聲明以及《人民日報》的社論,擬定統(tǒng)一宣傳提綱,向所有干部和廣大群眾進行解釋,蘇聯(lián)出兵幫助匈牙利革命政府鎮(zhèn)壓反革命,是為了堵住帝國主義突破社會主義陣營的缺口,鞏固各國社會主義的陣地。 11月5日,周恩來與印度大使談話時解釋說,任何主權(quán)國家都有權(quán)要求其同盟國來幫助維持秩序,這不是侵犯主權(quán),也不是干涉內(nèi)政。匈牙利與波蘭不同,轉(zhuǎn)向反革命了。同一天,周恩來接見波蘭大使,也做了同樣的說明,希望波蘭政府支持蘇聯(lián)的行動。 不僅如此,在蘇聯(lián)出兵面臨國際輿論指責,遭到兄弟國家猜疑,陷入空前外交孤立的情況下,周恩來還接受邀請,往來于莫斯科、華沙和布達佩斯之間,幫助蘇聯(lián)做解釋工作,穩(wěn)定社會主義國家的局勢。

轉(zhuǎn)載請注明:北緯40° » 1957:中國對朝方針的轉(zhuǎn)變