汽車業的繁榮

這是2015年夏季在福建港口城市廈門舉辦的一個車展現場。早上7點,第一批參觀者就已經在展廳外排隊等候入場了。即使50人民幣每人的票價也沒能阻擋一些全家出動的參觀者的熱情。

展廳由兩個大型建筑組成。由中國制造商制造的車輛分布在一個建筑中。在國外,這些國產品牌奇瑞、吉利、長城、東風和上汽只為行業專家所知。經銷商在震耳欲聾的演說里為自己的中小型汽車做廣告。一些參展商在等待顧客的時候坐在模型車里,關上窗戶,玩著自己的手機。

像寶馬、標致、保時捷、戴姆勒和福特這樣的國際品牌則在另一個建筑里展出。即使顧客的人群明顯更多,這里也更為安靜。在豐田站臺兜售一款SUV車型的負責人謝小平(音)說:“需求有所浮動,但近年利潤增長穩定。”

西方制造商明顯主導了整個高檔車行列。僅僅德系品牌奧迪、寶馬和奔馳就占了整個高檔市場的70~80%。現在戴姆勒S級款車型一半都銷售在中國,12%消費者首輛車會選擇S級。不同于近來遭受重大挫折的奧迪和大眾,奔馳在2015年上半年中銷量增加了20%。

但是進口車在小型車(或是小排量車)同樣占主導。在中國售出的車輛中約2/3有外國品牌名,6月售出了150萬輛車中只有38%是完全國產的。

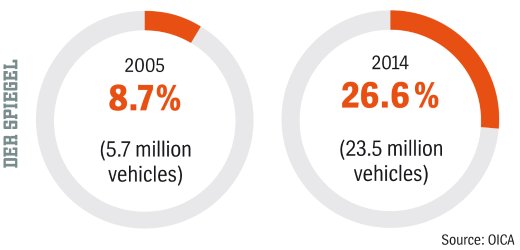

(圖:中國汽車銷量占全球汽車市場份額。2005年570萬輛,占8.7%;2014年2350萬輛,占26.6%。)

外國汽車主導的天下并不是計劃中的,至少不是中國人預計的。中國政府在80年代初開始興建自己的汽車工業時起草了三個目標。第一個是進口西方技術,第二個是打造結構清晰的汽車市場和少量高效的制造商,第三是通過出口盈利,尤其是賺取當時中國缺少的外匯。

為了實現這些目標,政府將外資制造商帶進國內,使它們與中國公司進行合資。為了能夠趕上中國汽車產業的繁榮年代,外國公司不得不開始了和中國國有企業的關系。

汲取的教訓

這些目標的多數都未能達成。技術轉移并沒有進行,中國車也沒有如計劃中成為大熱的出口商品。甚至中國人都難以分辨國產車的商標。

不過,政府仍然長期堅持合資的要求,因為中外合資取得了甚至超過了另一個目標——為中國市場生產的有西方廠商品牌的車輛取得了更多的盈利,這超出雙方的預期。

如美國專家格里高利·安德森(Gregory Anderson)在研究中國汽車產業的經典書籍里寫到的:“對于國有企業來,說短期內生產外國品牌車比投入資金研發自己的要更賺錢的多。”如果賺錢是正確的目標,那么政府國家資本主義的執行者顯然對于資本而非國家目標、獲取希望技術或主導國際市場更有興趣。

安德森對此的解釋是中國的國有汽車制造商已經轉向了快速獲利、增加絕對數字和保住工作崗位,創業風險被系統性地規避著。被政府指派的國有公司管理者們,“對于讓他們的外資合作伙伴全權完成車輛設計、中國工人負責組裝、最后貼牌售出的形式樂見其成”。

轉載請注明:北緯40° » 威望與利益兼得:中國制造業挑戰歐美