四 領(lǐng)土觀念:中國領(lǐng)導(dǎo)人的天朝觀念和革命思維

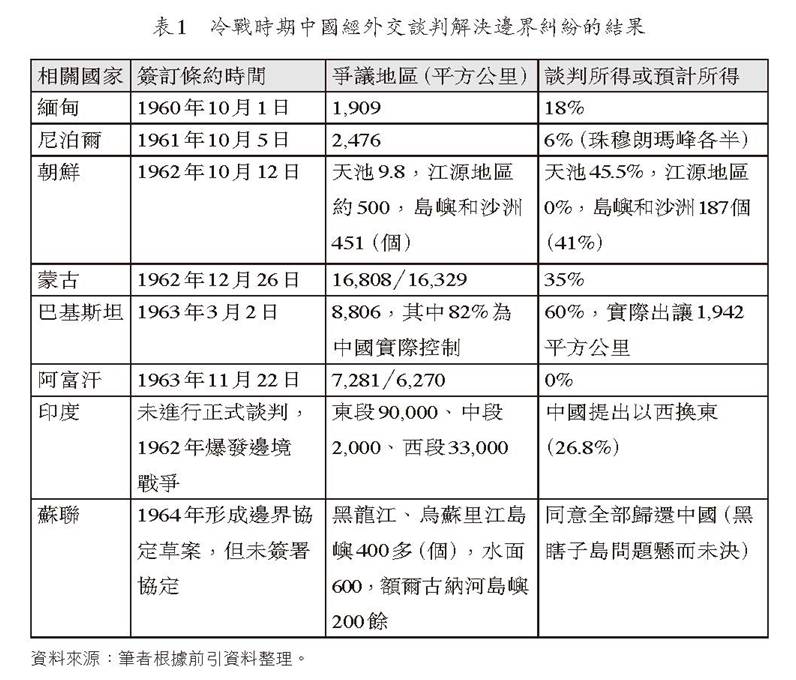

下列表格歸納了冷戰(zhàn)時(shí)期中國經(jīng)外交談判解決邊界糾紛的結(jié)果:

縱觀冷戰(zhàn)時(shí)代中國解決邊界問題的過程和結(jié)果,可以看出,國務(wù)院最初制訂的解決邊界問題的合理方針在很大程度上已被放棄,或沒有完全執(zhí)行。于是,凡通過外交談判簽訂的邊界條約或協(xié)定,或多或少都是中方做出了讓步,而唯一一個(gè)對(duì)方做出讓步的邊界協(xié)定草案(即中蘇邊界協(xié)定草案),卻因中方的有意破壞而未能簽約。究其原因,大概有兩點(diǎn):第一,談判時(shí)機(jī)掌握得不好。中國集中解決邊界問題的時(shí)間在1960至1963年,而這段時(shí)間正是中國內(nèi)外交困的艱難時(shí)期。國內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī),外交陷于被動(dòng)局面,在這個(gè)時(shí)候急于解決或被迫處理邊界糾紛,自然是力不從心,主動(dòng)權(quán)掌握在別人手里;第二,與此相關(guān)聯(lián),中國的做法實(shí)際上是以出讓領(lǐng)土換取邊境安全和鄰國的友好相待。中國解決邊界問題的主要目的不是為了獲取本該屬于自己的領(lǐng)土,維護(hù)國家主權(quán),而是為了擺脫外交上的困境,領(lǐng)土不過是一種籌碼:解決邊界問題就是實(shí)現(xiàn)某種外交政策或政治目標(biāo)的手段。

在某種特定情況下,為了實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)的對(duì)外戰(zhàn)略目標(biāo),在局部邊界問題上做出讓步,是可以理解的,也是合理的選擇。但是,這里有兩個(gè)前提必須考慮:其一,對(duì)外戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定是否正確,是否符合本國的長遠(yuǎn)利益;其二,以領(lǐng)土讓步換取的安全環(huán)境和友好關(guān)系是否有實(shí)際保障,是否具有可持續(xù)性。如果只是為了擺脫眼前困境而出讓長遠(yuǎn)的國家利益,如果只是滿足于對(duì)方口頭或文字上的政治表態(tài),那么最后的結(jié)果很可能就是竹籃打水,事與愿違。還是那句老話:在國際關(guān)系中,只有永恒的利益,沒有永久的朋友。其實(shí),在條件和環(huán)境不利于己時(shí),未必非要馬上徹底解決邊界問題。后來中國自己的經(jīng)驗(yàn)證明,擱置主權(quán)爭(zhēng)議、先解決最迫切問題,可能是一種明智選擇,如1970年代中日恢復(fù)邦交時(shí)對(duì)釣魚島問題的處理方式[16],又如1990年代中國分別與印度和不丹簽署在邊境地區(qū)保持安寧與和平的協(xié)定[17],都是很好的案例。

從更深的層面考察,出現(xiàn)上述情況還有一個(gè)重要原因,即當(dāng)時(shí)中國領(lǐng)導(dǎo)人的邊界意識(shí)比較淡漠,領(lǐng)土觀念比較模糊。或者說,在共和國成立后的一段時(shí)間里,中國領(lǐng)導(dǎo)人還沒有形成現(xiàn)代民族國家的整體意識(shí)和觀念。就領(lǐng)土和邊界問題而言,在他們頭腦中占主導(dǎo)地位的,一個(gè)是中國傳統(tǒng)的“天朝”觀念,一個(gè)是外國傳入的“世界革命”思想。

早在1935年10月,毛澤東寫下的詩篇《念奴嬌.昆侖》,便顯示了他的“天子”氣派和天下觀:“而今我謂昆侖:不要這高,不要這多雪。安得倚天抽寶劍,把汝裁為三截?一截遺歐,一截贈(zèng)美,一截還東國。太平世界,環(huán)球同此涼熱。”[18]如果當(dāng)中更多地表現(xiàn)出毛作為詩人的浪漫氣質(zhì),那么當(dāng)他處于國家領(lǐng)導(dǎo)人地位時(shí)的所作所為,則確實(shí)在把這種詩情畫意付諸實(shí)踐。在這方面,毛對(duì)中朝和中印邊界問題的談?wù)摼哂械湫鸵饬x。

1958年11月25日,毛澤東在與來訪的金日成談話中提出:“歷史上中國對(duì)朝鮮是不好的,我們的祖宗欠你們祖宗的債。……你們的祖宗說,你們的領(lǐng)土是以遼河為界,現(xiàn)在你看,把你們擠到鴨綠江邊去了。”[19]1963年5月底金日成訪問北京時(shí),毛又說到:整個(gè)東北是朝鮮的大后方,將來一旦戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),這個(gè)大后方就交給金日成同志“統(tǒng)一指揮”[20]。1959年中印邊界發(fā)生武裝沖突,就在周恩來忙于應(yīng)付危機(jī)時(shí),毛澤東于11月接見了印共總書記高士(AjoyK.Ghosh)和印共左派代表團(tuán)。談到中印邊界糾紛時(shí),毛說:一旦印度人民掌握了政權(quán),中國不僅會(huì)承認(rèn)麥克馬洪線,而且將把該線以南9萬平方公里的土地讓給印度[21]。這些講話不由得使人想起昔日中國皇帝對(duì)待周邊疆域的態(tài)度。

1728年,安南國王“具奏陳辯”,要求把120里與云南有爭(zhēng)議的領(lǐng)土劃給安南。雍正帝讓出80里后,國王仍不滿足。于是雍正有云:“朕統(tǒng)御寰宇,凡臣服之邦皆隸版籍,安南既列藩封,尺地莫非吾土,何必較論此區(qū)區(qū)四十里之地?”得知國王“奉敕悔罪”,上奏表示忠誠后,雍正又云:“此四十里之地,在云南為朕之內(nèi)地,在安南仍為朕之外藩,一毫無所分別”,遂大筆一揮,將此地完全賞賜安南國王,命其世代駐守[22]。此種思維方式與毛澤東上述的講話何其相似[23]!毛不過是把中國歷史上傳統(tǒng)的“天朝”觀念納入了無產(chǎn)階級(jí)世界革命理論的語境而已。

在馬克思主義的基本理論中,革命首先會(huì)在一些最發(fā)達(dá)的國家同時(shí)爆發(fā),并由此引發(fā)世界革命;國家機(jī)器將在革命過程中被打碎;無產(chǎn)階級(jí)的國家在革命成功以后很快就會(huì)自動(dòng)消亡[24]。因此,在剛剛奪取政權(quán)而信奉馬克思主義的無產(chǎn)階級(jí)執(zhí)政黨看來,或許國家(包括民族)只是一種暫時(shí)的現(xiàn)象,是很快就會(huì)伴隨著世界革命成功而消亡的歷史現(xiàn)象。國家尚且如此,作為國家主要特征之一的邊界似乎就更沒有什么意義了。從觀念上講,無產(chǎn)階級(jí)的“國際主義”自然無法容忍資產(chǎn)階級(jí)的“民族主義”。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:北緯40° » 毛澤東時(shí)代中國處理陸地邊界糾紛的結(jié)果