野蠻的“文明”高于一切——甲午戰爭的中國際法與外交

整理自:Sovereignty and “Civilization”: International Law and East Asia in the Nineteenth Century

作者:Junnan Lai

在十九世紀之前,西方和東方的較少聯系,因此也不需要考慮外交上的國際法問題。但在兩次中英戰爭和黑船事件之后,西方和東方國家都認為國際法的引入十分必要。中日兩國都期待利用國際法建立現代的世界秩序,但由于對國際法的理解與運用大相徑庭,因而也就有了完全不同的命運。

對于十九世紀的西方國家而言,國際社會意味著多個國家有著緊密的聯系,至少遵循某些一般的準則,如同部分和整體一般交流。在國際社會成立之初,其主體是享有同樣文化甚至信仰的歐洲社會,因此問題不大。但當國際社會需要延展到非基督教和非歐洲政權之時,如何認定一個國家是國際社會的一員,可以享受形式上與西方社會相當的權利之時,主要依靠的是對方是否遵循一般準則——即國際法的規則。而從國際法上判斷一個國家是否有資格的關鍵就在于它是否是“文明的”。

按照Gerrit W.Gong的分析,“文明”作為標準包含如下幾個方面。1)保證一般人的生命,自由與財產。2)高效的有組織政治結構。3)傾向于“被普遍接受的”的國際法,并有著有效的國內法律系統。4)充分且持久的外交關系。5)在行為上被國際社會確認為遵守規則的“文明”國家。這些標準看似準確,實則模糊。在十九世紀的現實政治中,國家間遵循的是實際情況而非法律準則。非西方國家是否能夠進入國際社會實際上是依靠具體的談判和合約決定的。

對于十九世紀前的法律學者,國際法就是自然法的延伸,因此同自然法一樣代表著絕對理性或上帝的意志,具有先天普遍性。但在十九世紀興起的實證主義法學卻強調國際法是主權國家意志的產物,因此其內容只有通過外交實踐才能得以獲得。在實證法學家的手中,模糊的“文明”概念反而成為他們支持殖民主義的工具,那些東西方之間不平等的國際法律機構由于“文明”而被合法化——因為非西方國家缺乏足夠的“文明“,因此其主權也應該被部分剝奪。在這個世界中,國家按文明被分為三類,西方國家是文明國家,中國,日本,朝鮮等是半開化國家,其余國家是野蠻國家。

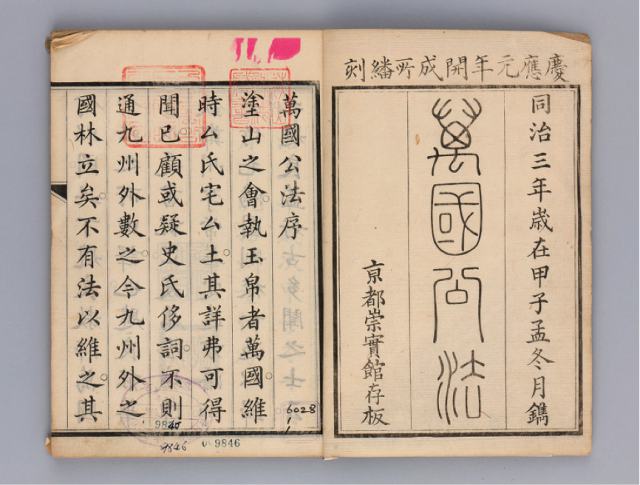

那么東方如何回應這種對于“文明”的要求呢?在1864年底,美國傳教士Willian A.P.Martin在總理衙門的資助之下完成了《國際法諸要素》的翻譯。這是中國第一次在形式上承認國際法。為了讓中國人更傾向于接受國際法,Martin將實證主義色彩濃重的原文轉化成了更接近自然法的表述。因此它的中文譯名為《萬國公法》。在翻譯的過程之中,Martin還應用了理,性,情等一系列更貼近自然法的儒家表述,更加深了國人對它的誤解。在1864-1894之間,大部分中國官員所用的都是這一版本。同時受到中國傳統儒家華夷之分的影響,這些士大夫們也難以接受突然被視為蠻族的觀念。

在日本,一開始由于受Martin翻譯的影響,學者們對國際法的觀點與中國沒什么不同。但在1868年,幕府送去荷蘭的留學生出版了他在國際法課上的筆記。借助這份筆記,日本官員和學者才意識到國際法的實證主義本質。在外交上,1871年日本使團出使西方,希望能利用萬國公法中的各國平等免除領事裁判權,無條件最惠國權及收回關稅自主。結果自然是無功而返。但普魯士從一個彈丸之地棲身歐洲列強的崛起之路深深地吸引了他們,俾斯麥一番國際政治即強權政治的演說更是讓他們對自己這一路的遭遇茅塞頓開。就此,日本全面接受了苦澀的現實和與之相關的國際法理論。并且關注到了國際法中“文明”一詞。在福澤諭吉的眼中,日本現代化的至高目的就是變成文明國家,而這個世界就是戰爭和貿易的世界。只要達到文明和進步,戰爭也不過是一種手段。而在明治維新之中,“文明開化”是最重要的口號和政治計劃。由于這種對文明的認知,日本有意識的將甲午戰爭作為展示“文明”的范本。

在甲午戰爭之前,日本已經完成了國內法制改革。英國也與日本簽訂了五年內取消領事裁判權的協議。日本進入文明國家之列只需在國際法上的實踐——一場戰爭。此時,日本學者已經對國際法了然于心,足以依靠它換取利益。在戰爭過程中日本出版了一系列戰爭相關的國際法論文。而且在戰后還在歐洲用外語出版了數篇關于甲午戰爭的國際法論文。為了顯得真實,這些論文大多采用“描述性”的敘事,講日軍如何在戰爭過程中關心公共健康,保證戰區人們和俘虜的安全及財產,同時夾雜著中國軍隊的殘忍行為以作對比。這些論文都在“描述”日本的“文明”與中國的“野蠻”。當旅順屠殺被美國記者曝光之后,這些日本法學家又發文辯稱,理由與南京屠殺的辯駁如出一轍:平民死亡人數,所殺為抵抗軍人等等。一些看似中立的觀點,認為確有平民傷亡,但回避女性和兒童讓他們的“描述”更為可信。

反觀中國,整場戰爭期間,沒有任何一個在西方出使的官員注意到日本對“文明”一詞的壟斷使用,他們只是收集情報送往清廷。而且在當時,幾乎沒有中國人能夠用歐洲語言在列強中發聲。

在戰后,日本很快被視為“文明”而被接受進國際社會之中。1899年,領事裁判權被廢除,1902年日英締結了同盟關系。而中國這一切外國的不公條約都被保留,而且一切如1900年義和團運動的事情都被用野蠻加以解釋。

在甲午海戰中,中國不僅僅輸了戰爭,也因為不能理解國際法的規律和文明的意義輸掉了作為與西方國家平等相交的權力。

整理/郝博陽 東方歷史評論

轉載請注明:北緯40° » 甲午戰爭:西方視角下的東亞霸主更替