如何書寫日軍暴行——戰(zhàn)時(shí)和現(xiàn)時(shí)的兩種理性

整理自《Writing about Atrocity: Wartime Accounts and their Contemporary Uses》 作者PARKS M. COBLE

在當(dāng)今的中國,對于抗日戰(zhàn)爭的公關(guān)記憶變得比任何時(shí)代都可視化。在博物館,電影,電視節(jié)目中我們經(jīng)常可以看到毫無反抗能力的中國民眾被日軍殘暴的殺害。尤其在大眾媒體敘述南京大屠殺的地獄之景時(shí)。但是這種將中國人民純粹作為無力受害者去展示的視角在歷史上卻并不主流。尤其在當(dāng)時(shí)的戰(zhàn)地記者筆下,中國人民的英勇抵抗才是他們著墨點(diǎn)。在Kirk A.Denton看來,“從1990年代開始,關(guān)于抗日戰(zhàn)爭的討論才轉(zhuǎn)向陷于日軍之手的中國受害者。”這篇文章試圖復(fù)原淞滬會(huì)戰(zhàn),南京屠殺及大后方空襲戰(zhàn)時(shí)記者對日軍暴行的報(bào)道,并探究如此報(bào)道的深層原因。 除此之外也試圖理解90年代后描述轉(zhuǎn)移的內(nèi)在邏輯。

中國東部沿海傳統(tǒng)報(bào)業(yè)重鎮(zhèn)的淪陷毫無疑問打擊了國內(nèi)的媒體。然而對于戰(zhàn)爭新聞的需求卻依然龐大。大部分的記者和報(bào)紙都幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)成功的在大后方生存了下來。所以在那時(shí)仍有許多隨軍記者留在戰(zhàn)爭前線。因此報(bào)業(yè)并不缺乏對于那里發(fā)生的暴行的一手資料。

審查制度也往往被指為這些暴行未能披露的主因。但當(dāng)時(shí)的審查主要著眼于前線報(bào)道是否會(huì)泄露國軍軍情,從而影響戰(zhàn)局。雖然蔣介石在戰(zhàn)前一度意圖加強(qiáng)對媒體的審查。但在1937年12月南京淪陷至1938年十月武漢失守之間,一意迎敵的國民政府根本無暇顧及新聞報(bào)道。這段時(shí)間內(nèi)“言論自由的洪流涌動(dòng)。”但在武漢失守之后,媒體控制又被收緊。范長江許多揭露國民黨領(lǐng)導(dǎo)缺陷的文章正是在此時(shí)遭遇審查。

另一個(gè)可能的原因是由于當(dāng)時(shí)的許多暴行并非發(fā)生在前線,因而未被透露。比如說731部隊(duì)生化試驗(yàn)的信息從來都是日軍的高度機(jī)密。甚至在日本投降治后,美國占領(lǐng)軍出于政治目的也未將其公開。結(jié)果遠(yuǎn)東軍事法庭也未就此追責(zé)。“慰安婦”的存在也是戰(zhàn)爭結(jié)束多年之后方才被泄露出來的。在南京大屠殺時(shí),由于中方記者在城市陷落之時(shí)就告離開,就算他們可以陸續(xù)收到暴行的消息,但最直接的報(bào)道反倒來自西方記者。

但是在作者看來這兩點(diǎn)皆非暴行被忽視的主因。當(dāng)時(shí)媒體界和文化界的共同信念才是。對于那時(shí)大多數(shù)中方記者而言,將國民描繪成日軍攻擊下的無助受害者于時(shí)局毫無裨益。他們理性的任務(wù)并非去描述那些眼見的“客觀事實(shí)”,而是用筆喚醒中國人民的團(tuán)結(jié)和堅(jiān)強(qiáng)。左翼記者們更是將戰(zhàn)爭報(bào)道是為動(dòng)員,凝聚人民的途徑。戰(zhàn)爭暴行是可以報(bào)道的,但只有克制的表達(dá)才不至于讓它打擊人民的士氣。而為了動(dòng)員的目的,英勇抵抗主題才應(yīng)該是報(bào)道的主旋律。就算戰(zhàn)爭的殘暴被稍稍展露,文章中的人民也絕不能顯得束手就擒,任人宰割。“自1938年八月13日始,敵人開始用新式武器殺害我軍,我軍傷亡慘重…但敵人也同樣付出了很大的代價(jià)。敵人在我國南部和北部都損失慘重。”中國人民也許正在死亡,但他們也在抗?fàn)帯?/p>

范長江親歷淞滬會(huì)戰(zhàn),并因?yàn)閷τ谏虾?zhàn)況的一系列報(bào)道成名。他的文章中充滿可對于被卷入戰(zhàn)火的中國一般民眾,尤其是對惶惶不得終日的難民的同情。盡管對于這些流民的苦難有著細(xì)節(jié)的描繪,范十分注意不刻畫他們是無助受害者的形象,而是轉(zhuǎn)而展現(xiàn)那些在良好領(lǐng)導(dǎo)和組織之下的中國民眾的巨大潛力。他作品里哪個(gè)不論面臨什么樣困難都說“有辦法”的17歲卡車司機(jī)正是他想傳達(dá)給讀者的印象。當(dāng)他作為前線記者經(jīng)歷了一場一場的國軍失敗之后,這種理性逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N對最終勝利的信仰,因?yàn)樗嘈磐ㄟ^這場危機(jī)中國人民確實(shí)前所未有的團(tuán)結(jié)起來了。因此他和他許多同事在這個(gè)時(shí)期的文章依然斗志昂揚(yáng)。

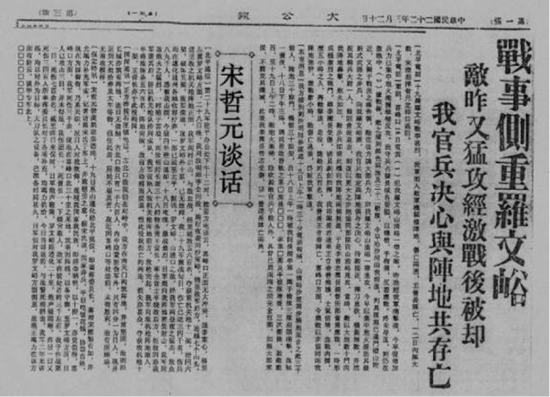

南京大屠殺作為一個(gè)足以引發(fā)國際社會(huì)同情的事件,在國民黨的支持下出現(xiàn)在許多國際刊物之中。國內(nèi)也有胡風(fēng),郭沫若擬寫長文敘述城內(nèi)慘狀。然后令人驚訝的是這些文章并沒有在主流媒體上刊行。在上海租界的大美晚報(bào)上,有一篇翻譯自中國周報(bào)的關(guān)于南京大屠殺的文章,但是卻被放在報(bào)紙第三頁的下端不顯眼的位置。而當(dāng)其他媒體對此事進(jìn)行宣傳時(shí),往往都會(huì)以人民的抵抗為轉(zhuǎn)折。在抵抗文學(xué)雜志1939年組織的一次文學(xué)競賽中,阿龍的一篇描繪南京屠殺的手稿本已獲評委會(huì)青睞,但頒獎(jiǎng)禮卻突然取消。40年中,他的修改稿再次遭拒。直至1987年這部《南京血跡》方才面世。在39年作者后續(xù)的文章中,他力爭自己的作品并非“戰(zhàn)敗主義”。由此可見,南京屠殺的真實(shí)反映由于其絲毫沒有展現(xiàn)出中國的抵抗故而在政治上難獲認(rèn)同。

在對于重慶的空襲的描述中,記者們倒是一反常態(tài)的不大吝惜對于慘狀的描寫。甚至連斷肢孩童都會(huì)出現(xiàn)在文章之中。這一方面是由于國民黨政府認(rèn)為無差別空襲這種新的進(jìn)攻形式足以引發(fā)國際社會(huì)的重視和同情,另一方面也是為了提高重慶和其他空襲地帶居民的防范意識(shí)。因?yàn)樵诜磸?fù)空襲開始一年之后,很多居民面對空襲的反應(yīng)還是手足無措。而這些發(fā)生在大后方的難以避免的傷害對于住民而言更容易引發(fā)憤怒和團(tuán)結(jié)。稍微激進(jìn)的寫法更容易調(diào)動(dòng)人民的情緒。

在毛時(shí)代的中國,媒體對于日本暴行的態(tài)度一如戰(zhàn)時(shí)。因?yàn)槟菚r(shí)的敘事主線在于突出毛主席帶領(lǐng)下的紅軍英勇抵抗,拯救家國。但是九十年代之后,由于某個(gè)事件,加強(qiáng)愛國主義教育成了黨宣的重點(diǎn)。日軍暴行作為中華人民所經(jīng)歷的共同苦難非常容易激發(fā)國民的國家認(rèn)同感。因此南京大屠殺紀(jì)念館被翻建,戰(zhàn)時(shí)民眾成為了任由外族欺凌的無力受害者。對于這些異族帶來的痛苦的恐懼和憤怒很容易讓人們更認(rèn)同國家這個(gè)整體。

兩個(gè)時(shí)代的媒體都在按照那時(shí)所需的理性去闡釋事實(shí)。而不論哪種,都是為了引導(dǎo)人民。 一條希望能引導(dǎo)人民走向抵抗的勝利,一條希望引導(dǎo)人民貼近廣場上的紅旗。

整理:郝博陽 東方歷史評論

轉(zhuǎn)載請注明:北緯40° » 西方學(xué)界視角下的中國二戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與記憶