沉默的老兵——卸磨割驢舌

整理自《Conspicuous Silence: Veterans and the Depoliticization of War Memory in China》作者Neil J. Diamant

在1944年蘇德戰爭之時,Pravda出版了一系列由名不見經傳的作者Oleksandr Korniichuk的論文。這些論文只是在攻擊蘇聯紅軍當時以階級出身作為軍官選拔標準,而忽視了那些早期蘇聯紅軍中對國家做過貢獻的老戰士。對于那些Korniichuk代表的退伍軍人而言,戰時經歷較之馬克思主義的階級概念更是自己國民性的證明。在越南,Bao Ninh在1991年發表了一部半自傳小說《戰爭的苦痛》,描繪了作者當時經歷過的戰爭苦澀,與戰后越南社會的格格不入。這本反英雄敘事的戰爭小說在越南登上了暢銷書榜首,引發了社會大眾對于退伍軍人的同情。但是在中華人民共合作卻很難見到這樣反映共產黨軍隊中老兵現實苦難的作品,張正璐在1989年出版的描繪內戰的《白雪,紅血》剛剛刊行即遭封禁。

退伍老兵在中國相對沉默并非出于自愿,而是因為他們并沒有講述自己故事的渠道。一個退伍群體是否有表達自己的能力在于

1. 他們的政治和社會地位

2. 他們戰爭中的角色在社會人群中的認同度

3. 他們能夠組織地區乃至國家級退伍軍人組織,并具有相當的自主性和影響力。

4. 他能與其他精英階層組成聯盟的可能性,或者他們自身組成階層相對多元。

上述四條中國退伍軍人都沒有。

我們先考察一下退伍軍人的政治和社會地位。在解放軍退伍軍人中,有相當比例的戰士是在三大戰役時期投誠的故國軍戰士,雖然他們大部分都被送上朝鮮戰場以證明忠誠,但是終其一生都要背負不被信任的名目。

除了這樣政治上的壓力,絕大多數軍人在退伍時都會被原籍安置。但在經歷過多年戰火之后,許多戰士的家族已經舉家流亡他鄉,家人也可能慘遭殺害,甚至整個村子全部變成廢墟。對于他們實則已經無家可歸了。而回到原籍之后,他們中的大部分都又一次轉為普通的農民。在安徽省金寨縣,只有21%的退伍軍人在村鎮政府中獲得了職務。其他地區的比例往往更低。1953年方才返鄉的他們在行伍間錯過了土地改革和基層農村利益分配,突然歸家時也往往被認為是對既有利益格局的破壞。大部分基層干部都將他們視為自身權力的威脅,加以歧視。雖非自愿回歸,但他們還是被地方資源分配者視為負擔。很少的土地,被炸毀的祖屋,政治上受到排擠,多年軍事生涯帶來的年邁和農業技能生疏都讓這些再次變回農民的老兵的處境遠不如一般的莊稼人。

在城市中的退伍軍人也照樣有自己的麻煩。工廠招工人員普遍認為退伍軍人過分驕傲,會在工作中帶來麻煩,并且難于管理。一些企業干脆直接和當地勞務部門攤牌“別給我們分配老兵。”結果在1953年頭兩個季度中,48%的城市退伍軍人依然失業。

退伍軍人在返鄉之后面臨的工作歧視并非中國所獨有,一戰期間尼日利亞,加納乃至美國的退伍軍人都生活相當艱難。但在二戰之后通過的GI法案使得美國的這種情況大為改善。中國的特殊之處在于,人們這種對于退伍軍人的反感常常根植于對于他們服役目的不認同。在越南戰爭期間,由于許多地方干部對蘇聯充滿警惕, 而與美國開戰引發的一系列風險更讓他們無法理解這一決定。在重工業集中的上海地區,被美國空襲和國民黨反攻的可能性更加深了對這場戰爭的反對。黨的宣傳機制也未能成功的消除群眾的疑慮。在一次抗美援朝學習會上,一些上海的老師問道“就我們知道的社會階段論而言,帝國主義終將被戰勝,而人民最終會取得歷史的勝利。那現在社會主義處在什么危機之中呢?”有些老師甚至拒絕佩戴紅袖章“國民黨在的時候,我們說國民黨是好的。共產黨來了,我們又說共產黨是好的,是為人民服務的。那現在國民黨又要打回來了,我們怎么辦?”

不像婦女,工人,青年,海外華僑,殘疾人甚至業主那樣,老兵在中國從來沒有過獨立的組織。在中華人民共和國成立之初,有組織的退伍軍人抗議就已經開始了。許多無業老兵舉著“政府不管我們就只好討飯”的標語聚集起來沖擊政府機關。在1957年百花齊放時期,老兵黃碧組織了一個名為“中國退伍軍人聯合會”的組織,并要求行政獨立,并獲得與共產黨同等的政治地位。未及一年,黃就被劃為右派,其組織也被定為反革命組織。官方對于退伍軍人組織的態度可以從1966年的事件中一窺究竟。12月21日,80名從各省聚集來的退伍軍人來到中南海要求面見周恩來。周出面接見了他們,肯定了他們對于國家的貢獻,并以自己老兵的身份拉近與這些抗議者的距離。但是到了關鍵問題上——老兵們要求建立一個“獨立的,國家級的退伍軍人機構”時,周便開始打太極。他聲稱,退伍軍人可以借由工作身份加入當地的文革組織,但是他們本身不具備自我組織的基礎。在引用了毛簽發的文件之后,老兵們最終退縮了。在整個文革時期,1/3的老兵加入了造反派,向當地的基礎官員宣泄積壓已久的不滿。在西南三省,老兵們和同樣倍感歧視的少數民族青年組成聯盟制造了許多暴力事件,并破壞糧食運輸系統,直到中央派出軍隊鎮壓。

在意大利法西斯時期,“戰斗法西斯”組織中退伍軍人有著自己的代表和獨立性。在西班牙弗朗哥政府中,退伍軍人也被允許有自己的組織。例如“西班牙戰爭傷殘軍人聯盟。”在共產主義國家中,蘇聯在1956年建立一個象征性的組織“蘇維埃戰爭退伍軍人代表大會“,這一組織在之后逐漸獲得實權,并保持了很大的獨立性。他們可以對政府施壓,并作為一個解決“黃油與面包”問題的平臺為老兵爭取利益。在1950年中期,中國政府也組織了基層性的“退伍軍人委員會”,但是它幾乎毫無實權,也無力與勞務部門交涉。比之行政機構,它更多的是作為一個聽取抱怨和學習精神的社區團體而存在的。

社會精英,尤其是文化精英,在那個特殊的年代基本上與所有其它階級隔離。而共產黨軍隊主體大都是文化水平較低的農民階層。這使得在中國,戰士們的真實生活狀況難以通過文藝作品得到宣傳。而這在美國,英國等國家是民眾接納,認知老兵的主要途徑。

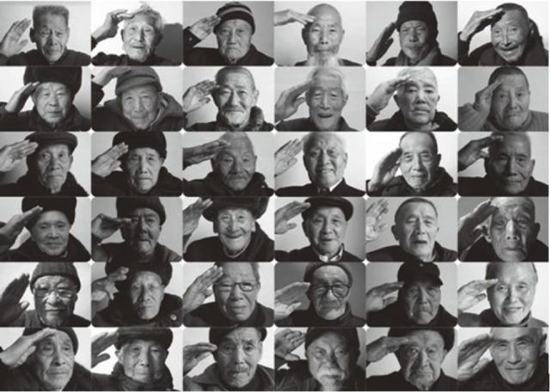

老兵是個脆弱的群體,他們大多出身社會底層,因而更容易在退伍之后感到孤獨,焦慮和對已不存在的集體的依賴。所以他們更需要一種代表自己聲音的組織,去宣誓退伍軍人這樣一個群體的存在。但是在中國他們沒有。為共和國戰斗過的他們在沉默中逝去,在不甘中被埋葬。他們被奪走的不光是被尊重和被照料的可能,也是一種歷史敘事的可能——去描繪如他們所見的戰爭史。這本應是他們用鮮血換來的政治權利。

轉載請注明:北緯40° » 西方學界視角下的中國二戰經驗與記憶