4、明清的西域(新疆)治理與屯墾戍邊

在經歷長時間的分裂、戰亂和蒙古的征服之后,中原王朝的力量不斷萎縮,到明清時期,西北地區的屯墾事業才得到恢復和發展。

雖然明代對西域的實際控制非常有限,地域上也僅限于東疆哈密地區,但明代的軍屯制度和衛所制度是明代在邊疆治理和屯墾戍邊實踐中產生的偉大創造。

明代衛所制度下所設置衛所主要分為三種:一是漢軍衛所,基本分布在內地,故亦可稱為內地衛所,為純軍事性質的機構,與地方行政區劃互不相干;二是羈縻衛所,主要分布于西北和東北地區,其官均世襲,以當地少數民族酋領任職,兼管軍民,擁有較大的自治權,繼承了唐代的羈縻制度;三是土流參治的衛所,從地理位置上來說,處于邊疆和內地之間的緩沖地帶,如西北地區的肅州衛、涼州衛、甘州衛、莊浪衛、鞏昌衛、臨洮衛等。明朝中央雖然對其控制較嚴,但顯然它們和漢軍衛所不同,姑且可稱之為半羈縻性質的衛所 。明政府在西域所設置的衛所,大多是羈縻衛所和土流參治理的衛所。這些衛所有力地保障了西域邊疆地區的屯墾工作,并起到了戍邊作用,是前代羈縻和軍屯制度的延續。

明代的軍屯制度起于明太祖朱元璋,其制度設計考慮了北方游牧民族威脅、軍糧轉運困難等現實問題。但隨著軍屯制度的演變和遭到破壞,軍屯制度逐漸廢弛。在生產中軍屯士兵的戰斗力和可靠性漸漸受到削弱,疏于操練,失去人身自由,成為軍官的附屬品,淪為與佃農無異的家丁;屯田不斷被侵奪盜賣,流失嚴重。這是明朝政治腐敗、制度不健全導致的。明朝初年設定的具體規章制度如田賞罰例、樣田考較法和紅牌事例 、士兵按一定比例下屯等,本是被用于業績考評和督促生產、訓練,卻沒有得到很好的貫徹,成為廢紙。

明朝滅亡后,新建立的清朝繼承了明朝對哈密地區的控制,并逐步將影響力向西施展,參與爭奪吐魯番。其屯墾戍邊第一階段起于康熙帝在對準噶爾用兵過程中因轉輸糧餉耗費大量人力物力而感概:“朕親歷行間,塞外情形,知之甚悉,自古以來,所謂難以用兵者是也。其地不毛,間或無水,至瀚海等砂債地方,運糧尤苦,而雨水之際,樵嬰頗難,區畫不周,豈可妄動! ”康熙三十九年(公元1700年),準噶爾汗策妄阿喇布坦構亂西藏,康熙帝“因舉漢趙充國所奏屯田事,救所司留意 ”,表露出其欲在西北效仿漢制、發展軍屯的思想。康熙五十四年(公元1715年)春,策妄阿喇布坦進犯哈密,清準戰事再起,清朝調集大軍,分北、西兩路往討。西路大軍抵達哈密后,正式開始著手勘察地畝,籌辦駐兵興屯事宜 。這是清朝在新疆進行屯墾戍邊的開始。

乾隆徹底平定準部、回部、統一全疆后,清朝在西域的屯墾進入到快速發展的第二階段。與前期主要為征討準噶爾、大小和卓等勢力而小規模、有重點(以東疆、北疆為重點)地屯田不同,這一階段的屯墾主要是為了移民實邊、恢復和發展西域經濟,范圍也覆蓋全疆。乾隆從內地征調大量軍民進入西域屯墾戍邊,除軍屯外,還發展出商屯、犯屯、旗屯、回屯等多種組織形式。應當注意到,在清前期(鴉片戰爭之前)的西域屯墾過程中,清政府始終對人口眾多、農業生產水平較高、比較勤懇耐勞的漢人存有戒心;清政府對西域的控制權牢牢掌握在滿人手中,制定漢回(維)隔離政策,力圖制造一種滿洲、蒙古、新疆、西藏包圍隔絕內地漢族省份的局面,用心十分險惡;并設置各種法令,限制漢族向西域的人口流動,這在一定程度上妨礙了西域與內地的交流和聯系、不利于民族團結和國家統一。

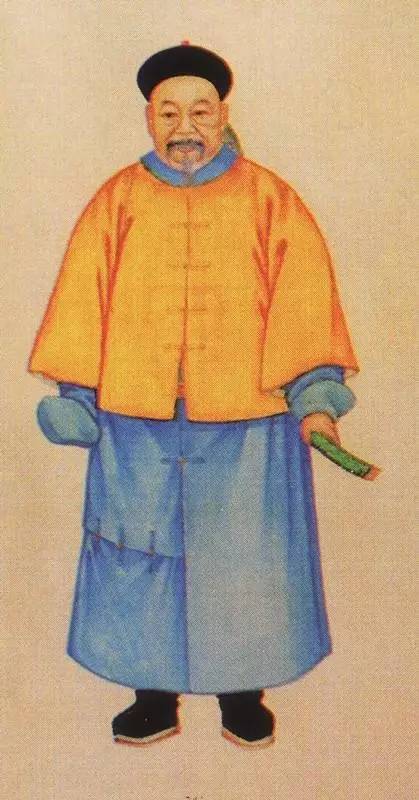

民族英雄左文襄公立像

清代后期,隨著中央和地方漢族的實力派官僚崛起,加上沙俄、英國的干涉、阿古柏作亂和內地戰亂頻仍,滿洲貴族逐漸無力獨占西域(新疆),被迫允許以左宗棠為代表的漢族實權人物處理新疆事務。這一過程中,最有代表性的事件是左宗棠收復新疆和新疆建省。十九世紀六十年代,回亂匪首白彥虎逃竄進入新疆,和新疆分裂分子阿古柏合流,大肆屠殺各族群眾,試圖分裂祖國,在新疆建立一個政教合一的伊斯蘭國家。因為不肯皈依伊斯蘭教,四萬在新疆屯墾的漢族群眾慘遭屠殺,新疆的屯墾事業遭遇巨大挫折。左宗棠平定陜甘回亂、阿古柏叛亂并收復新疆后,以湘軍部曲為首的大量漢族軍民涌入新疆,形成了“湖湘子弟滿天山”的可喜局面,新疆的屯墾事業進入第三階段,在建立了與內地相同的郡縣體制后,劉錦棠等漢族官員擔任新疆巡撫期間,新疆的屯墾事業得到空前發展。

清代在新疆屯墾的特點有:前期重北(原準部)輕南(回部),后期南北兼顧,同時“以北制南、北重南輕” 。筆者認為,在清代形成的“以北(疆)制南(疆)”和北、東、南三大墾區的局面一直持續到了今天,這是新疆的西域(新疆)治理和屯墾對現實最為顯著的影響。而清代在西域(新疆)的屯墾,時間之久、范圍之廣、成效之著,也均超越了前代,并為民國和新中國的新疆屯墾戍邊事業打下了堅實的基礎。

5、民國和新中國的新疆治理與屯墾戍邊

清朝滅亡后,在楊增新的統治下,新疆進入了一個相對安定的時期。楊增新一面抵御俄國及其外蒙古傀儡政權對新疆的侵擾,一面抵御來自土耳其等國的反伊斯蘭主義、泛突厥主義對新疆的文化滲透,為維護祖國統一和領土完整做出了重要貢獻。他在位期間,新疆的屯墾事業得到巨大發展,大批來自內地的漢族群眾在新疆定居,極大地促進邊疆地區的開發。盛世才主政期間,推行殘暴的獨裁統治,但客觀上也維持了國家的統一,在中央政府、蘇俄之間保持平衡。由于盛世才投向國民政府,引發蘇聯報復,在新疆扶植泛突厥主義叛亂分子發動三區暴動,妄圖策劃“東突”獨立,數以萬計的漢族軍民慘遭蘇聯干涉軍、偽外蒙軍和民族軍屠殺,漢族同胞的鮮血染紅了伊犁河,以至于此后數十年,新疆當地還流傳著一句話——“你忘了伊犁河水的顏色嗎?”當少數民族和漢族發生口角時,還常用這句話對漢族進行恐嚇和威脅。

王震將軍

解放戰爭進入反攻階段以及新中國成立后,老一輩無產階級革命家王震將軍受命進疆平叛。當地的極端宗教分子和民族分裂分子各處襲殺解放軍戰士和漢族群眾,妄圖趁亂在新疆建立一個泛突厥主義、政教合一的獨立國家。王震將軍采取霹靂手段,果斷鎮壓各路匪徒勢力,令排漢、仇漢、反漢的極端宗教分子和民族分裂分子聞風喪膽。時至今日,暴恐分子及其同情者仍然喪心病狂地仇視王震將軍及其治疆方略,將其視為眼中釘、肉中刺。王震將軍“一手抓剿匪、土改和建黨、建政,一手抓經濟、社會、文化等事業的恢復與發展,率領部隊白手起家,進行大規模生產建設,為新疆的長期穩定和后來的全面發展創造了良好開端。”

新中國時期,我國在新疆屯墾戍邊的核心力量是新疆生產建設兵團,這一組織是王震將軍建議創設的,他在1950年初的一次講話中指出:“人民解放軍不僅是一支國防軍,而且又是一支生產軍”,“新疆軍隊參加生產建設不是臨時克服困難,而應該從長期生產建設的觀點出發”,新中國的屯墾事業“是子子孫孫的建國事業”。

新疆生產建設兵團(別稱“中國新建集團公司”,簡稱“建設兵團”、“兵團”)是中國最大的兼具戍邊屯墾、實行“軍、政、企合一”的特殊社會組織。兵團屬于中國計劃單列的副省級單位,自行管理內部行政、司法事務,受中國中央政府和新疆維吾爾自治區政府雙重領導,總部駐烏魯木齊市。

屯墾戍邊是中國幾千年開發和保衛邊疆的歷史遺產。1949年新疆和平解放后,次年1月,駐新疆人民解放軍將主要力量投入到生產建設中,當年實現糧食大部分自給、食油蔬菜全部自給。1953年,新疆軍區將所屬部隊整編為國防部隊和生產部隊,同時興辦工業、交通、建筑、商業企業和科技、教育、文化、衛生等事業單位,為組建生產建設兵團奠定了基礎。

1954年,中央政府決定在新疆成立生產建設兵團,命令駐新疆人民解放軍第二、第六軍大部,第五軍大部,第二十二兵團全部,集體就地轉業,脫離國防部隊序列,組建“中國人民解放軍新疆軍區生產建設兵團”,其使命是勞武結合、屯墾戍邊。兵團由此開始正規化國營農牧團場的建設,由原軍隊自給性生產轉為企業化生產,并正式納入國家計劃。

1962年,新疆伊犁、塔城地區先后發生了邊民越境事件。根據部署,兵團調遣了1.7萬余名干部、職工奔赴當地維護社會治安,施行代耕、代牧、代管,并迅速在新疆伊犁、塔城、阿勒泰、哈密地區和博爾塔拉蒙古自治州等長達2000多公里的邊境沿線建立了縱深10公里到30公里的邊境團場帶。這對于穩定新疆、維護國家邊防安全發揮了不可替代的重要作用,改善了國家西北邊防的戰略態勢。

“文化大革命”(1966-1976年)期間,兵團屯墾戍邊事業受到嚴重破壞。1975年3月,兵團建制被撤銷,成立新疆維吾爾自治區農墾總局,主管國營農牧團場的業務工作。1981年12月,中央政府決定恢復兵團建制,名稱也改為“新疆生產建設兵團”,兵團開始了二次創業。30多年時間里,兵團對國有農場進行了大包干責任制、興辦職工家庭農場、企業承包經營責任制、發展多種經濟成分等方面的改革,興辦工業,建設城鎮,兵團的屯墾戍邊事業不斷邁向新的階段。

60年來,兵團以屯墾戍邊為使命,遵循“不與民爭利”的原則,在天山南北的戈壁荒漠和人煙稀少、環境惡劣的邊境沿線,開荒造田,建成了一個個農牧團場,逐步建立起涵蓋食品加工、輕工紡織、鋼鐵、煤炭、建材、電力、化工、機械等門類的工業體系,教育、科技、文化、衛生等各項社會事業取得長足發展。

截至2013年底,新疆生產建設兵團下轄14個師,176個團,轄區面積7.06萬平方公里,耕地1244.77千公頃,總人口270.14萬,占新疆總人口的11.9%,以下為新疆生產建設兵團下轄各直屬單位概況。

農一師:1953年成立,主要分布在阿克蘇地區境內,師部駐阿克蘇市,擁有阿拉爾市。前身是第一兵團第二軍步兵第五師,最早是中國工農紅軍第二方面軍第六軍團和國民革命軍第十八集團軍一二零師三五九旅,以“生在井岡山,長在南泥灣,轉戰數萬里,屯墾在天山”聞名。

農二師:1953年成立,主要分布在巴音郭楞蒙古自治州境內,師部駐庫爾勒市,前身是第一兵團第二軍步兵第六師。

農三師:1966年成立,主要分布在喀什地區境內,師部駐喀什市,擁有圖木舒克市,前身是第一兵團第五軍步兵第十四師。

農四師:1953年成立,主要分布在伊犁哈薩克自治州直屬原伊犁地區境內,師部駐伊寧市,前身是第一兵團第五軍步兵第十五師。

農五師:1953年成立,主要分布在博爾塔拉蒙古自治州境內,師部駐博樂市,前身是第一兵團第六軍步兵第十六師。

農六師:1953年成立,主要分布在昌吉回族自治州境內,師部與五家渠市師市合一。前身是第一兵團第六軍步兵第十七師,即西北野戰軍新四旅。

農七師:1953年成立,主要分布在奎屯附近,師部駐奎屯市,擁有奎屯市奎北新區,前身是第二十二兵團第九軍步兵第二十五師。

農八師:1953年成立,主要分布在石河子附近,師部駐石河子市,師部與石河子市師市合一,前身是第二十二兵團第九軍步兵第二十六師。

農九師:1962年成立,主要分布在伊犁哈薩克自治州塔城地區北部邊境地區,師部駐額敏縣,前身是第二十二兵團第九軍步兵第二十七師。

農十師:1959年成立,主要分布在伊犁哈薩克自治州阿勒泰地區境內,師部駐阿勒泰市北屯鎮,前身是第二十二兵團騎兵第七師。

新疆生產建設兵團建筑工程師:1953年成立,以工業、工程施工為主,師部駐烏魯木齊市,前身為中國人民解放軍進疆工程部隊。

農十二師:即原烏魯木齊農場管理局,1982年成立,2001年改為現名,主要分布在烏魯木齊市境內,師部駐烏魯木齊市。

農十三師:即原哈密農場管理局,1982年成立,2001年改為現名,主要分布在哈密地區境內,師部駐哈密市。

農十四師:即原和田農場管理局,1982年成立,2001年改為現名,主要分布在和田地區境內,師部駐和田市。

二二二團:1959年1月19日創建,其前身是兵團農六師干部大隊,地處舉世聞名的新疆天池腳下,是兵團唯一的直屬團場。

兵團的“屯墾”,以現代農業開發為基礎,同時大力發展第二、第三產業,著重保護和改善生態環境,促進新疆的社會進步與民族團結;兵團的“戍邊”,一方面守衛國家邊防,另一方面維護國家統一和新疆社會穩定,防范和打擊恐怖勢力的犯罪破壞活動。

來源:天山雜談

【參考文獻】

[1]王小甫. 安史之亂后西域形勢及唐軍的堅守[J].敦煌研究,1990.

[2]王小甫. 唐初安西四鎮的棄置[J].歷史研究,1991.

[3]王小甫. 客觀反映我國西域研究現狀——評《西域考察與研究》[J].北大史學,1997.

[4]汪建兵. 論新疆生產建設兵團的屯墾戍邊[D].華東師范大學,2003.

[5]楊紅霞. 新疆生產建設兵團的歷史沿革及軍墾文化研究[D].新疆師范大學.

[6]魏英杰. 歷史制度主義視角下的新疆生產建設兵團[J].學海,2013.

[7]唐景紳. 明初軍屯的發展及其制度的演變[J].蘭州大學學報,1982.

[8]李明偉. 安西大都護府的偉大功績和突厥對絲綢之路的貢獻[J].西北民族研究,2001.

[9]劉玉皚. 近30年來國內清代新疆屯墾研究綜述[J].西域研究,2013.

[10]龍娟. 我國西北邊疆軍屯制度研究[D].湖南師范大學,2010.

[11]榮新江,文欣.“西域”概念的變化與唐朝“邊境”的西移——兼談安西都護府在唐政治體系中的地位[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2012.

[12]孟憲實. 于闐:從鎮戍到軍鎮的演變[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2012.

[13]彭建英. 明代羈縻衛所制述論[J].中國邊疆史地研究,2004.

[14]鐘銀梅. 唐代羈縻府州制度述評[J].寧夏大學學報(人文社會科學版),2006.

[15]肖劍霞. 論生產建設兵團在新疆社會經濟發展中的作用[D].華東師范大學,2003.

[16]李開華. 漢代在新疆的屯墾歷史及其現實意義[J].兵團建設,2009.

[17]王力. 清代治理回疆政策研究[D].蘭州大學,2010.

[18]新疆生產建設兵團的歷史與發展白皮書.中華人民共和國國務院新聞辦公室,2014.

[19]殷之光. 意識形態危機下的全球秩序及新疆問題.文化縱橫,2015.